- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 学ぶ

- 自然を守る仕事

- 022 よい・悪いだけでは切り分けられない“間”の大切さを受け入れる心の器は、幼少期の自然体験によって育まれる

0222016.05.10UPよい・悪いだけでは切り分けられない“間”の大切さを受け入れる心の器は、幼少期の自然体験によって育まれる-カキ・ホタテ養殖業&NPO法人副理事長・畠山信さん-

木を植えるよりも人を育てる方が、早く効果が出る

畠山信(はたけやままこと)さん

1978年8月生まれの37歳。4人兄弟の末っ子。出身は、リアス式海岸で知られる宮城県気仙沼市唐桑町西舞根。幼少時から野山や海辺を駆けまわって過ごす。祖父に連れられてはじめて鉄砲を撃ったのは小学生の頃。発射の衝撃で肩を外したあとに「衝撃はちゃんと逃がせ」と諭される(!)。2歳半からはじめた松茸採り歴は、早35年目を迎えた。当たり前だと思っていたそんな暮らしは、実は一般的なものではなかったことに、のちに気付かされる。

高卒で上京し、東洋工学専門学校(現在の東京環境工科専門学校)建築エコロジー科の4期生として入学。卒業後は屋久島で県の外郭団体にインストラクターとして就職し、環境教育の企画運営などに従事。1年ずつ更新の最大3年間という任期付きの仕事を満了。半ば公務員のような当時の経験が、今になって県や市といっしょに仕事をする際に役立っている。

屋久島では、財団を離職後も、ガイドや生物調査をしながら2年ほど暮らしたのち、故郷に戻って漁師をしながら、NPO法人副理事長として体験型を重視した環境教育事業を中心に取り組んでいる。

震災後はNPOの活動の比重が大きくなり、いまだ丸一日の休みは取れていない。

宮城県気仙沼市の中心市街地から海沿いの湾曲した道を進むと、所々にコンクリート基礎だけを残して更地になった土地が目に入る。至るところで新しい道路や防潮堤の建設工事が進み、法面の土肌が露出する高台には今まさに建築中の家屋も見られる。海沿いの道路脇には、プレハブの工事現場事務所が建ち並ぶ。

2011年3月11日、三陸地方に押し寄せた東日本大震災の大津波は、気仙沼周辺にも大きな被害をもたらした。5年の月日が経った今なお、復旧・復興はようやく緒に就いたばかりの状況にある。

その気仙沼市の北東端にあって、太平洋に突き出すように湾を形成している唐桑半島と呼ばれる土地がある。半島の付け根に位置する舞根(もうね)湾は、複雑に入り組んだ海岸線が特徴的な三陸リアス式海岸の中央に位置する波静かな天然の良港だ。この地で植樹や環境教育、環境調査などの活動を展開しているのが、NPO森は海の恋人。畠山信さんは、その副理事長として、会の運営や事業の切り盛りに日々奔走している。

「NPO法人森は海の恋人は、2009年に任意団体を法人化して始まった団体です。任意団体の時代から続けている植樹は象徴的な活動として今も年に一度実施していますが、それとともに環境保全事業や環境教育事業を3本柱にして取り組んでいます。結局、自然を良くも悪くもするのも人です。しかも木を植えるよりも人を育てた方が、早く効果が出てきますよね。森が育つには100年くらいかかるじゃないですか。人は20-30年ほどで育っていきますから」

子どもたちが、水辺から遠のいている

NPO主催の体験型環境学習のメインフィールドは、高台にある実家の畑跡。テントを張ってキャンプをしながら、子どもたちは自由に過ごす。海パンを履いたまま走って30秒で海に飛び込めるような環境だから、子どもたちの多くは海に飛び込むか、釣りをして一日を過ごす。

釣れる魚は季節によって変わるが、基本的に入れ喰い状態。夏場はアナゴ系の底ものが多く、秋の釣りは、サバフィーバーだ。

釣るのは食う分だけ!と口酸っぱく言うが、そうそうやめられるものではない。仕方がないので、皆でいっしょに捌いて干して、一夜干しをつくる。海に出て釣りたい子には、櫓をこぐ舟を出してやる。でも案外、岸の近くの方が釣れたりする。

「釣りをする前提として、釣った魚は自分で捌いて食えと言っていますが、そもそも生きた魚を触ったことがないから締め方も知らないんですよね。包丁を持ったことのある子自体、ほとんどいません。田舎ですらそうなんですね。そこから始めないとならないのかと思うとウンザリしますが、ニーズはそういうところにあるんでしょうね」

気仙沼の小学生たちでも、キャンプに来て初めて海で泳いだという子が少なくはない。父親が沿岸漁業をやっているのに船に乗ったことがない子もいれば、漁業者の子なのに釣りをしたのが初めてという子もいるというから驚きだ。

実感するのは、“海が遠くなっている”ことだと畠山さんは言う。今の子どもたちは、水辺から分断されている。そもそも子どもたちが海に出られるような場所が少なくなっているのが、震災でさらに減った。しかも、震災を経験した親たちからは、“子どもたちを海に出すなんてとんでもない”と言う声も上がる。

「ぼくらの世代だとまだ海で遊ぶ文化が残っていた方だと思うんですよ。この辺はリアス式だから海が静かなので、荒れた海に憧れるんですよね。台風のあとはうねってくるので、そんなときにあえて海に出ます。そうすると、うねりに巻き込まれて岸壁の牡蠣殻で体を削られるんです。そんな経験はいくらでもあって、常に怪我だらけ。行くなと言われても行く。むしろ、行くなと言われれば余計に行くような感じでした」

そんな生意気で反骨心あふれる子どもたちが、今はなかなかいない。素直で扱いやすいが、その分面白味に欠ける。思い起こせば、学校が護岸からの飛び込みを禁止するようになったのを機に、急激に海から子どもが消えていった。

「気付いたら、世の中大変なことになっているんですよ。それってどうなんだよと思う人たちが、今、各地でがんばっているのだと思います。ぼくらも含めてなんでしょうけど」

子どもの頃に、「ああ、なるほどな」と腑に落ちたことって、生涯忘れることはない

毎回のキャンプの最終日には、その朝に獲れたカツオを同級生の漁師から譲ってもらって、刺身にして食べるプログラムを組み込んでいる。

「街中の子どもたちって、基本的にカツオが嫌いなんですよ。臭いからカツオの刺身は食べたくないと言うんですね。それって実は、鮮度が悪いからなだけで、朝獲れたばかりのカツオを食べさせると、“うまい!”と言って、ガツガツ食べるんですよ」

このとき、食物連鎖や富栄養化の話をする。カツオ1切れの重さを測って、1匹のカツオがこれくらいの小魚を食べて、その小魚がそれぞれこれだけのプランクトンを食べて…と計算すると、だいたい1切れのカツオが間接的に食べているプランクトンの量が重さで計算できる。黒板に書きながら説明していくそんな話が、カツオのうまさの衝撃とともに、子どもたちの記憶に刻まれていく。

プランクトンは、実際に海に出てプランクトンネットで掬って見せている。

「ほら、気持ち悪い形しているだろう」「こいつらは君たちが出したもので増えたりするんだぜ」などと言って見せると、グロテスクな形に悲鳴を上げる子もいる。どぶ臭い水は、彼らにとってただの“汚い”水だ。でも、そんな“汚れた”水は、生態系の観点からみれば栄養豊富で大繁殖できる環境でもある。

「君らが“汚い”というこの水がプランクトンを育てて、魚を育み、まわりまわって、今君たちが食べているカツオの身になったんだぜ。うまい!って言って食べただろう」

そんなふうに話をして、子どもたちのキレイ・汚いという概念をぶち壊していく。「汚い!」と思わず口にする子どもたちの頭の中で、「でも本当に汚いの?」と疑問が残っていけば、この試みは成功と言える。白か黒かだけで線引きしてしまうような思考パターンに陥ってしまうことの危険性を畠山さんは警告する。

「世の中、そうやって切り分けていくのが最近はやりというか、すべて良い・悪いで片づけてしまって、“間(ま)”がないんですね。でもその“間”が実はとても重要なのです。だからこそ、その“間”を受け入れられる心の器を作ることが大切で、それには、幼少期の自然体験が大事な役割を担うと思うんです」

畠山さん自身、子どもの頃は、いつもどぶの前に行って釣りの餌を採っていた。理由を気にしたことはなかったが、そこに行けば釣りのエサが手に入ることを知っていた。富栄養化した水だから、エビやカニなどの甲殻類がたくさん集まってくるということを知ったのは随分あとのこと。そんな理屈もわからないまま、釣りに行く前にはどぶ前に寄って餌を調達していた。だからこそ、知識が追い付いてきたときに「ああそうだよね」と、自然に納得できた。

そんな経験があるからこそ、子どもたちにも、わかる・わからないはさて置いて、体験することが大事だと確信持って言うことができる。

「NPOになる前の任意団体として活動してきた時代から、子ども向けの体験学習を実施してきて、当時の子どもたちが今もう成人しています。中には、ここの体験学習がきっかけになってプランクトンに興味を持つようになって、プランクトンの研究者になっているやつもいます。そんな連中からたまに便りが来たりすると、テンション上がりますよね。してやったり!みたいな。プランクトンの研究なんて絶対食えないだろうと思うんですけどね。海にハマった連中が意識を持って海や生きものとかかわっている姿を垣間見るのは、うれしいですね」

環境教育との出会いが人生の転機になった

畠山さんが環境教育を志したきっかけは、専門学校生時代にボランティアスタッフとして参加した自然観察会だった。当時、学校の授業では環境教育の講座などはなく、生物調査の勉強が中心だった。バイトの口も、コンサル会社の調査の下請けで鳥の数を数えたりトラップをかけたりというものばかりだったと畠山さんは当時を回想する。

「子どもたちと虫を捕って、標本をつくろうというプログラムでしたが、これがおもしろかったんです。それまで生き物ばかり見てきた目から、人の行動を見ると、野生動物とは全然違って、予想できない動きをするんです。感情と違うことをやりやがるんですね。怒りながら笑うんじゃねえ!みたいな。素直じゃないですよね。でも、その面倒くささがおもしろいというか。人間臭い、生臭いなあって思ってしまったのが間違いでしたね。環境教育っていうジャンルがあるんだというのをそこではじめて知って、以来、環境教育を中心に取り組んでいます」

そうして環境教育に関わるようになっていく中で感じたのが、日本の環境教育は一次産業とペアでやるのが効果的だということ。

「一次産業をやっている人の言葉って、どこか重いんですよね。適当なことを言っていても真実味があるように聞こえてしまうような説得力があります。これは能力としてアリだな、技術としていただきだなと思って、できるところを探していた中で、たまたまフィールドがあって、自立できそうなのが実家でした。何か、自然と流れ着いた感じですね」

4人兄弟の末っ子で、実家はすでに長兄が継いでいたから、故郷に戻るつもりはあまりなかったという畠山さんだが、環境教育との巡り合いが人生の転機になった。

普遍的な価値って、『自然』しかない

NPOとしてスタートして早々の2009年6月、専門学校時代に世話になった薄葉重さん(当時の校長先生)を舞根に迎えて自然観察会を企画した。

夜、酒を飲みながら薄葉さんと話をしたときのことは、今でも記憶に新しい。

「当時、まだいろいろと悩んでいた時期でした。“自然って守るべき対象なのだろうか”、そんな疑問をふと口に出したとき、薄葉先生がご自身の体験についてお話しくださったのです。ご高齢な方なので、戦争を経験しているんですが、生まれ育った東京の下町には、近所にゼロ戦をつくっていた町工場があって、学校では竹槍を掲げて、鬼畜米英と叫んでいた、そんな時代を小学生として過ごされたそうです。ところが、終戦を迎えた途端、象徴的だったゼロ戦は町工場でそのままスクラップにされたのです。もう価値観が180度変わってしまう出来事だったと話されていました。そんな体験をされて、この世に本当に価値あるがあるのだろうかと考えたときに、それっておそらく自然なのだろうということに思い至ったと言います。“ええ話をするな、このおっさん”と思いながらも、確かにその通り、普遍的な価値を持つものって、自然以外にはないとなぜか納得できたし、むしろ自然が普遍的な価値そのものなんじゃないかと思ったら、パッと目の前が開けたのです」

その価値ある自然を守る、もしくは悪化させないための方法として、環境教育が重要なんだと改めて気づかされた。結局、人なんだなと強く感じた夜だった。

耕作放棄地に水が溜まってできた豊かな湿地が、“農地災害復旧事業”の名の下で埋め立てられていく

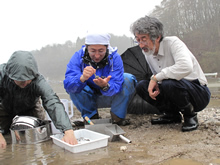

震災後、耕作放棄地に水が溜まってできた舞根地区の湿地。干潟の生きものや魚類などが増えてきて、豊かな生態系ができてきた。大学研究室との共同研究で、塩分濃度・水温・水位の自動計測などによって、海水の浸入状況等を調査している。

震災から丸5年が経って、気仙沼市では災害復旧事業計画がようやくまとまりつつあり、いよいよこれから工事が始まる。そんな中、各地で高さ10メートルほどの防潮堤を海岸に沿って建設する計画が進んでいる。完成すれば、子どもたちは今以上に海に寄り付けなくなってしまう。

「この集落では防潮堤を建設しないことで決定できましたが、他の集落ではまだ揺れているところがあるんですね。今はそれらの合意形成に向けて動いているところです。思った以上に先は長いですね。まだ5年!? 5年って一瞬だなって、つくづく思います。震災当時から、まだ、丸一日休めてはいないんですよ」

震災関連のさまざまなことに拘束されて、生活はそれなりにしんどい。気にせずに生きてしまえば、楽になれるのかもしれないし、実際、気にせず生きている人たちも結構多い。ただ、見ていると何か残念な感じにどうしても見えてしまうから、それならやってしまえという気分になる。今やらないと絶対に後悔するだろうことが、故郷の地で起きているわけだ。

震災の影響で、舞根湾周辺は1メートルほど地盤が沈んだという。海岸線の形が変わったり、水際の位置が変わったりしている状況をドローンで空撮しているが、興味深いのは、あちらこちらに湿地ができていることだ。

「湿地ができている場所がどういうところかというと、耕作放棄地なんです。40年くらいずっと田んぼを使っていなかった草ぼうぼうの土地だったのが、津波によって表土が流されて、さらに地盤が沈下したことで、海水や川からオーバーフローした水が溜まるようになってできた干潟です。アサリなんかの干潟の生き物が増えてきて、ハゼやウナギなどの魚も多く入ってきて、かなり豊かな生態系を醸しています。環境教育のフィールドとしてはピカ一だと思っていますし、観光ツールとしても使えますよね」

こうした湿地が、三陸沿岸のいろいろなところにできたが、それらを埋め立てて農地として再生していく、農地災害復旧事業が全額税負担で計画されている。永年、耕作放棄されて、農地として活用されることはないと思われるようなところも多いにもかかわらず、とにかく個人の負担はゼロで工事しようと持ちかけてくるから、ただでやってもらえるならと埋め立ててしまうケースが案外多い。

舞根地区にできた湿地でも計画されたが、地権者の理解と協力で事業化せずに、湿地として保全されることになった。環境省「日本の重要湿地500」にも選定され、現在は大学の研究室との共同研究で調査をしながら、保全と活用を進めているこの湿地を1つのモデルにして、こうした湿地環境ができていることと、農地にするよりも有効に活用できるということを広く伝えていきたいと話す畠山さんだ。

畠山さんの“七つ道具”

- ドローン

- ヘッドライト

- 刃物:ヘッドライトとともに、重要アイテム。スパイダルコ社製のフォールディング・ナイフは、丈夫だから、雑に扱えるのが気に入っている。

仕事柄、いろいろな場面で刃物が必要になるから、1本常に身につけておいて、何かあった時にスッと出せると作業効率が上がる。海仕事だけでなく、調査などでも重宝している。

この他、魚をさばくための包丁や牡蠣剥きナイフなど、用途ごとに専用の刃物を使い分けている。 - 水産ニトローブ(ゴムコーティングされたロングタイプの手袋):油に強く、摩耗強度も高いすぐれもの。船の上では必ず着用するし、陸の作業でも常に持ち歩いて、何か手に持つときには付けている。チェーンソーで木を切るときにも使うし、草刈りでも使う。

漁師の仕事では、“今放したら死ぬ!”といった、命にかかわることも結構あるから、手の怪我が一番怖い。まさに必需品だ。ただし、ゴムだから蒸れる! - カメラ

- フィールドノート

- 船と舟:漁業で使う船の他、NPOの環境教育事業でも櫓漕ぎの舟やカヌーを使っている。対岸からの移動にも使うし、海上に出てプランクトンを採ったり釣りに使ったりする。

一日のスケジュール

| 朝5時 | 起床 |

| 5時半- | 6時の作業開始に向けて準備。朝食は、動きながらパンをかじって缶コーヒーを飲む。 |

| 6時 | 作業開始(海仕事)。養殖いかだは湾の中と外に分散しており、季節によって場所も作業内容も異なる。 春先の今の時期(4月)は仕込みのシーズンなので、浜辺での作業が多い。「ホタテの耳吊り作業」といって、ホタテの殻の端っこにピンホールほどの小さな穴をあけて、返しの付いたプラスチック製のワイヤーを差し込み、ロープに吊るす作業が佳境だ。吊るしたホタテは翌年夏の水揚げまで海に沈めておけば、勝手に大きく育っていく。前年の今頃仕込んだホタテが、もうすぐ水揚げの時期を迎える。 |

| 10時-10時15分 | 休憩。とはいえ、缶コーヒー1本を飲むくらいで作業再開。 |

| 12時-13時 | 昼休み(昼食は弁当)。 |

| 13時- | 海辺の作業を再開。耳吊り作業の他、ホタテを剥いて刺身用の生貝柱に加工して出荷する作業がある。日によって午前中だったり午後だったりする。 |

| 15時 | 海の仕事は15時で終了。 |

| 15時- | 研究所に戻って、事務仕事や来客対応など。メールの返信も結構大変だ。 空いた時間に、独自のモニタリング調査も実施している。震災後、沿岸部の形がどんどん変わってきているので、今昔を比較するためドローンを使って空撮をしている。午前中は光が強すぎるため午後から夕方が撮影にとっては都合よい。風のない日にはほぼ毎日出て、風が強い日はパソコン作業に没頭する。撮影後には編集の作業もあるから、時間はいくらあっても足りない。 |

| 19時-20時 | 夕食。 終わらない残務をこなしつつ、24時頃まで何かしらの作業をしている。 |

| 24時 | 就寝。 |

畠山さんの集落は高台移転になり、ちょうど造成が終わって、家を建てている状況だ。ほぼほぼ完成しているが、まだ引越しまでには至っていない。研究所から湾を挟んで対岸の高台にある実家は流されずに残ったため、自宅が完成するまでは肩身の狭い居候生活が、まだもうしばらく続く。

このレポートへの感想

子供が鰹を臭いと言ってるようじゃ、世界に出て働けませんねぇ。ブラジルに入った時「蛙、アルマジェロ、蛇・・」なんでも食べたら、現地人と仲良くなれました

今度お会いできる日を楽しみにしています

ABC創造協会 細川泰秀

(2022.12.26)

バックナンバー

- 001「身近にある自然の魅力や大切さをひとりでも多くの人に伝えたい」 -インタープリター・工藤朝子さん-

- 002「人間と生き物が共に暮らせるまちづくりを都会から広げていきたい」 -ビオトープ管理士・三森典彰さん-

- 003「生きものの現状を明らかにする調査は、自然を守るための第一歩」 -野生生物調査員・桑原健さん-

- 004「“流域”という視点から、人と川との関係を考える」 -NPO法人職員・阿部裕治さん-

- 005「日本の森林を守り育てるために、今できること」 -森林組合 技能職員・千葉孝之さん-

- 006「人間の営みの犠牲になっている野生動物にも目を向けてほしい」 -NPO法人職員・鈴木麻衣さん-

- 007「自然を守るには、身近な生活の環境やスタイルを変えていく必要がある」 -資源リサイクル業 椎名亮太さん&増田哲朗さん-

- 008「“個”の犠牲の上に、“多”を選択」 -野生動物調査員 兼 GISオペレーター 杉江俊和さん-

- 009「ゼネラリストのスペシャリストをめざして」 -ランドスケープ・プランナー(建設コンサルタント)亀山明子さん-

- 010「もっとも身近な自然である公園で、自然を守りながら利用できるような設計を模索していく」 -野生生物調査・設計士 甲山隆之さん-

- 011「生物多様性を軸にした科学的管理と、多様な主体による意志決定を求めて」 -自然保護団体職員 出島誠一さん-

- 012「感動やショックが訪れた瞬間に起こる化学変化が、人を変える力になる」 -自然学校・チーフインタープリター 小野比呂志さん-

- 013「生き物と触れ合う実体験を持てなかったことが苦手意識を生んでいるのなら、知って・触って・感じてもらうことが克服のキーになる」 -ビジターセンター職員・須田淳さん(一般財団法人自然公園財団箱根支部主任)-

- 014「自分の進みたい道と少しかけ離れているようなことでも、こだわらずにやってみれば、その経験が後々活きてくることがある」 -リハビリテーター・吉田勇磯さん-

- 015「人の営みによって形づくられた里山公園で、地域の自然や文化を伝える」 -ビジターセンター職員・村上蕗子さん-

- 016「学生の頃に抱いた“自然の素晴らしさを伝えたい”という夢は叶い、この先はより大きなくくりの夢を描いていくタイミングにきている」 -NPO法人職員・小河原孝恵さん-

- 017「見えないことを伝え、ともに環境を守るための方法を見出すのが、都会でできる環境教育」 -コミュニケーター・神﨑美由紀さん-

- 018「木を伐り、チップ堆肥を作って自然に返す」 -造園業・菊地優太さん-

- 019「地域の人たちの力を借りながら一から作り上げる自然学校で日々奮闘」 -インタープリター・三瓶雄士郎さん-

- 020「もっとも身近な、ごみの処理から環境に取り組む」 -焼却処理施設技術者・宮田一歩さん-

- 021「野生動物を守るため、人にアプローチする仕事を選ぶ」 -獣害対策ファシリテーター・石田陽子さん-

- 022「よい・悪いだけでは切り分けられない“間”の大切さを受け入れる心の器は、幼少期の自然体験によって育まれる」-カキ・ホタテ養殖業&NPO法人副理事長・畠山信さん-

- 023「とことん遊びを追及しているからこそ、自信をもって製品をおすすめすることができる」 -アウトドアウェアメーカー職員・加藤秀俊さん-

- 024「それぞれの目的をもった公園利用者に、少しでも自然に対する思いを広げ、かかわりを深くするためのきっかけづくりをめざす」 -公園スタッフ・中西七緒子さん-

- 025「一日中歩きながら網を振って捕まえた虫の種類を見ると、その土地の環境が浮かび上がってくる」 -自然環境コンサルタント・小須田修平さん-

- 026「昆虫を飼育するうえで、どんな場所に棲んでいて、どんな生活をしているか、現地での様子を見るのはすごく大事」 -昆虫飼育員兼インタープリター・腰塚祐介さん-

- 027「生まれ育った土地への愛着は、たとえ一時、故郷を離れても、ふと気付いたときに、戻りたいと思う気持ちを心の中に残していく」 -地域の森林と文化を守るNPO法人スタッフ・大石淳平さん-

- 028「生きものの魅力とともに、生きものに関わる人たちの思いと熱量を伝えるために」 -番組制作ディレクター・余座まりんさん-

- 029「今の時代、“やり方次第”で自然ガイドとして暮らしていくことができると確信している」 -自然感察ガイド・藤江昌代さん-

- 030「子ども一人一人の考えや主張を尊重・保障する、“見守り”を大事に」 -自然学校スタッフ・星野陽介さん-

- 031「“自然体験の入り口”としての存在感を際立たせるために一人一人のお客様と日々向き合う」 -ホテルマン・井上晃一さん-

- 032「図面上の数値を追うだけではわからないことが、現場を見ることで浮かび上がってくる」 -森林調査員・山本拓也さん-

- 033「人の社会の中で仕事をする以上、人とかかわることに向き合っていくことを避けては通れない」 -ネイチャーガイド・山部茜さん-

- 034「知っている植物が増えて、普段見ていた景色が変わっていくのを実感」 -植物調査員・江口哲平さん-

- 035「日本全国の多彩なフィールドの管理経営を担う」 -国家公務員(林野庁治山技術官)・小檜山諒さん-

- 036「身近にいる生き物との出会いや触れ合いの機会を提供するための施設管理」 -自然観察の森・解説員 木谷昌史さん-

- 037「“里山は学びの原点!” 自然とともにある里山の暮らしにこそ、未来へ受け継ぐヒントがある」 -地域づくりNPOの理事・スタッフ 松川菜々子さん-

- 038「一方的な対策提案ではなく、住民自身が自分に合った対策を選択できるように対話を重ねて判断材料を整理する」 -鳥獣被害対策コーディネーター・堀部良太さん-

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.