- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 学ぶ

- 自然を守る仕事

- 017 見えないことを伝え、ともに環境を守るための方法を見出すのが、都会でできる環境教育

0172014.12.19UP見えないことを伝え、ともに環境を守るための方法を見出すのが、都会でできる環境教育-コミュニケーター・神﨑美由紀さん-

来館者とコミュニケーションを取りながら、主体的な学びのお手伝いをするコミュニケーターの仕事

神﨑美由紀(かんざきみゆき)さん

1989年5月生まれ。神奈川県藤沢市辻堂出身。現在も毎日片道1時間半ほどかけて辻堂から通勤している。

高校卒業後に専門学校に入学。2年間学んだ後、新卒採用で東京ガス株式会社の都市型環境学習施設『環境エネルギー館』(神奈川県鶴見区)のインタープリター職として就職。2014年3月、環境エネルギー館は閉館し、一部機能を東京都江東区の『がすてなーに ガスの科学館』に移管・統合。以来、コミュニケーター職として『がすてなーに』で勤務している。職名は変わったが、仕事内容はインタープリターと似ている。

前回のエコレポに登場した小河原孝恵さんとは同期で学び、同じ釜の飯を食べた仲だ。

『がすてなーに ガスの科学館』は、小学生を中心とした校外学習施設として、また東京ガス株式会社の事業を伝える企業PR館として、2006年6月に旧ガスの科学館から場所を移して開館した。東京メトロ有楽町線「豊洲駅」から徒歩6分とよりアクセスしやすくなり、団体だけでなく、個人や家族連れでも予約なしで入館できる。

『がすてなーに』のロゴマークの中には「炎」と「?」「!」がデザインされている。“科学と暮らしの視点から、エネルギー(炎)の「?(はてな)」を学び、「!(なるほど)」を実感”するという同館のコンセプトを表すものだ。展示は体験型による学びを重視して、エネルギーにかかわる課題や省エネ、ごみ問題、地球温暖化、生物多様性などの環境問題を自分事として捉えてもらうきっかけづくりをめざす。来館者が体験型展示を通してより深く考え、感じるための橋渡し役となるのが、コミュニケーターと呼ばれる同館のスタッフだ。今回の主人公、神﨑美由紀さんもコミュニケーターの一人として勤務している。

「コミュニケーターの仕事は、展示等を一方的に解説するのではなく、来館者との双方向のコミュニケーションを取りながら、ガスやエネルギーを中心とした環境のことを理解してもらったり、自分の生活とのつながりについて気付いてもらったりと主体的な学びのお手伝いをします。実は、ここの職場で働くようになったのは、今年度から。その前は横浜市鶴見区にあった『環境エネルギー館』というまた別の東京ガスの企業館で4年間勤務していました。3月末に環境エネルギー館が閉館し、展示の一部が移管・統合したのとともに、『がすてなーに』に移ってきたのです」

都会じゃないとできない環境教育があるし、都会じゃないとできない自然の守り方がある

『がすてなーに ガスの科学館』は、豊洲地区という今まさに建築ラッシュで日々変化している場所に立地している。2020年東京オリンピックの開催が決定したこともあり、あちらこちらにクレーンが立って、見る間にビルが建っていく。窓の外に広がる景色が、1年前に働き始めたときからだいぶ変わってきた。

かつての職場、環境エネルギー館も横浜市の鶴見工業地帯の中、まわりを工場に囲まれて建っていた。ともに自然の豊かな場所というわけでは決してない。

「自然がそれほどあるわけではない場所で環境教育をしなくてはいけない、じゃあその場所で何を伝えられるのかと思ったときに、自分たちの生活がどのくらい地球環境と関係しているのかということをすごく考えるきっかけになりました。私たちの生活って──気付きにくいところもありますが──、自然や地球環境に大きな影響を与えているということを、考えていくうちに気付くようになったのです。都会じゃないとできない環境教育があるし、都会じゃないとできない自然の守り方があると思うんです」

普段はあまり意識的に見ていないかもしれない部分にスポットを当て、伝えていくことで、環境について考えるきっかけを与え、相手の考えも聞きながらコミュニケーションを取っていく。それこそ、都会でできる環境教育ではないかと神﨑さんは言う。

「お客さまに何を伝えたいのかということをものすごく考えながら仕事をしてきましたから、自分が何を伝えられるのか、それを伝えることでどうなってほしいのか、そんな先の先の部分も考えながら、お客さまとコミュニケーションしていくことを心掛けています。勉強になりますし、一人ひとり考え方が違っていることを知れるのもおもしろいところですね」

自然のすごさや自然を大切にする気持ち、自然を守ることの重要性は、価値観として自分の中に残っている

もともと動物好きが高じて、いつしか生きものに関わるような仕事をしたいと思うようになったという神﨑さん。

「子どもの頃に通っていた幼稚園で、ウマやヤギ、ニワトリ、アヒルなどを飼っていたんです。動物たちの世話を園児たちもしていました。小学生になってからは、自宅でネコも飼うようになり、ますます動物好きになりました。高校の頃、将来は動物関連の仕事をしたいと思うようになったんですけど、人が飼っているペットの世話をするよりも野生動物とかかわる仕事に魅力を感じました。調べていくうちに、野生動物が人間の影響を受けて絶滅の危機に瀕しているといった環境問題に接しました。自分にも何かできることがないかと探しているなかで、専門学校をみつけて進学したんです。今でも覚えているのは、黒姫の実習地であった、ニワトリの屠殺体験です。ニワトリの頭をナタで切り落とし、羽をぬいて肉として調理します。家畜が食肉に変わる瞬間を体験しました。クラスにいた女の子たちのほとんどが直視できなくて部屋に戻っていった中、私を含めて3人くらいががんばって見ているという状態。私も泣きながら見ていました。食べ物を食べるとか、当たり前にしていることの重みを改めて感じたできごとでした」

自然のすばらしさ、自然を守ることの大切さは、専門学校時代に培われ、それは今も価値観として大きな財産になっている。

今の仕事は、専門学校に求職案内が来ていて応募したが、学生時代からインタープリテーションをやりたいと強い思いを持っていたわけでは必ずしもない。

「専門学校でインタープリテーションという授業がありましたが、実は苦手だったんです。人前で話すのがあまり得意じゃなくて。ただ、自然の中だけでなく都会で自然や環境について伝えるという仕事の可能性や、何より子どもと接することのできる仕事ということで、興味を惹かれました。環境の問題って、子どもたちが環境について考え、行動に移すことが必要だと思うんです。それが動機づけでした。直接的に動物や自然にかかわっているわけではありませんが、動物好きなことも、今の仕事に生きていると思います。他のコミュニケーターよりも動物好きという点では負けません。そんな私だからこそできるお客さまとのコミュニケーションがあると思います。動物そのものを守るわけではありませんが、動物たちも含めた生きものが住んでいる環境自体を大きく守っていこうという考え方です。そのために、自分は何ができるのか、そんなことを動物好きのお客さまとお話しできるのも楽しいですし、いっしょに考えながら、一人ひとりがその人なりの答えを見つけていくお手伝いをすること、それもまたインタープリテーションだと思うんです」

伝わったかどうかは、聞いた側の心にどれだけ響いて、心が動いたかによる

始めは苦手だったインタープリテーションの奥深さや楽しさを、環境エネルギー館で働くようになり、年月を重ねるにつれて感じるようになったという。

「インタープリテーションって、見えない部分を伝える職業ってよく言われています。見える部分──例えば展示物など──から、見えない部分を伝えていくことです。それと大事なのが、“伝える”ことよりも、“伝わった”こと。環境を大事にしよう!というのが押しつけになってしまったら、行動にはつながりません。“やらなきゃ!”とか“やってみたい”と思えるような、その人自身の感性や価値観の琴線に触れて、“心が動く”ことで、持続的な行動につながるのです。そんな心を動かせるようなコミュニケーションこそが、インタープリテーションだと思うんです」

一人ひとりのやりたいと思う気持ちをかきたてるためには、インタープリター自身がいろんな引き出しを持っている必要がある。人それぞれ、興味のあるものは違っているし、いろいろなバックボーンがある。話をしていきながら、その人の価値観や感性に触れたり考え方を聴いたりして、その人なりの答えを出してもらう。その答えが、“地球をいっしょに守っていこう”というものになったらすばらしいと神﨑さんは言う。それこそ、この仕事のおもしろさだし、やりがいでもある。

伝えることより、伝わったことが大事とはいえ、それは簡単に見えてくるものではない。

「本当にすぐに結果が出ることではありませんから、自分のやっていることに何の意味があるんだろうと悩んだ時期もありました。インタープリテーションって、いろいろと考えないといけない仕事だと思います。行き詰まりを感じたことも少なくはありませんし、本当にやめたいと思うことが何度もありました。でも、いざ環境エネルギー館が閉館してしまうと聞いたときの、あの衝撃が今でも忘れられません。やめたいと何度も思ったのに、こんなにも悲しいと思うなんて…。心から環境エネルギー館が好きだったんだなと改めて思いました。閉館を迎えることになった時、お客さまもスタッフも皆、涙していました。それだけ愛されていた場所だったんです。『環境エネルギー館でこんなふうに考えが変わりました』って、実際に声かけてくださるお客さまもいました。もちろん、私たち一人の力じゃなくて、環境エネルギー館が15年4か月間開館してきて、お客さまに伝えてきたことがちょっとずつ伝わっていった証だと思います。本当にやりがいを感じました」

環境の問題は、一概に言えないところもある。いろいろな見解があって、何が正しいということが言えない面もある。ただ、一つ一つの問題が互いにつながりあっていて、人間の生活が地球に大きな影響を及ぼしていることは間違いない。そんな答えのわからない部分を、来館者といっしょに考えることがインタープリテーションといえる。正しいことを伝えるわけではなく、私はこう思っていますが、あなたはどうですかと話し合いをしていくこと、それがコミュニケーターの役割だ。

2階展示のファミリーレストランでは、好きなメニュー(食品サンプル)を選んでトレイに載せる。選んだあと、皿をひっくり返すと、原産国や移動距離などのデータが記されているので、輸送に係るエネルギー総量を試算できる

改革の時期だからこそ、今できることに没頭して

環境エネルギー館で仕事を始めて、1年目・2年目の頃に先輩から「まずは自分で考えて」と何度も言われた。でも、当時は考えるための要素が少ないからどう考えればいいのか、先が見えないことが苦しかった。

「それでも、自分で考えないとその人なりの答えが出せないんですよね。自分に何ができるか、何のために仕事をしているのか、そういうところも考えなければならないことが、とてもきつかったですね」

当時を振り返りながら、神﨑さんはそう話す。

3年目・4年目を過ぎて、今はまた別の悩みも出てきている。毎日同じ展示を前に、相手は違うものの、毎度同じことを話していることを自覚する。館内のプログラムは、意図やシナリオがあって、誰がやってもある程度、同質のインタープリテーションが提供できるように設計してある。でもそれは、逆に言えばマニュアル化や没個性を招いてしまうのではないか。自分にしかできないインタープリテーションってなんだろう、同じプログラムの中で自分なりの個性を出しながら、同じことの繰り返しではない一期一会の出会いができているか、今はそんな悩みが芽生えてきているという。

「毎年毎年、いろんな悩みがあって、つらくてやめたいと思う時もあったかもしれません。それでも、いろんな出会いに支えられてやってきているんだと思います。ここ『がすてなーに』は、リニューアルオープンして1年が経とうとしています。環境エネルギー館のエッセンスを持ち込んで、新たな『がすてなーに』を作っていけるのは今この時しかないんですね。まさに、改革の年です。今しっかりと考えて、それを2年目以降にどう受け継いでいくか、一生懸命に取り組んでいきたいと思っています」

2階の展示『探検!プ・ポ・ピ ラボ』は、普段の生活を再現した展示を通じて、“エネルギーのムダ”をなくし、地球にやさしい暮らしを意識するきっかけをつくることがねらい。環境エネルギー館からやってきた展示は、主にこのエリアに移設した。

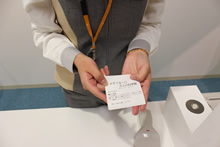

『コンビニエンスストア』コーナーは、“お店”の入り口にあるお題を選ぶところから始まる参加型の展示だ。地球・ごみ・エネルギー・水の4つのテーマからカードを1枚選び取る。「地球温暖化を防ぐ商品を探そう」「省エネできる商品は?」「ごみを減らせる商品は?」などのお題に沿って、商品棚に並ぶさまざまな商品の中から選んで、レジに出す。レジでバーコード情報を読み取ると、その商品が持つ環境の特徴が出力される。選んだ理由や自宅でやっていることなどの話もしながら、正解・不正解だけではない人それぞれの考えなどを聞いて、考えるきっかけにしてもらう。

棚に並べた商品は、コミュニケーターがそれぞれお店に行って見つけてきたものだ。新しい商品が出ていたり、既存の商品でもパッケージが変わったりするから、毎年棚卸して更新する。来館者が、「こんな商品もあるのね」「これってこんなところに、こんな環境への取り組みがあったのね」などさまざまな気づきのきっかけになるようなものを選んでいるという。

コミュニケーターのための“七つ道具”

・自分自身の価値観・モチベーション

・社内連絡用のPHS:お客さまの情報などをコミュニケーター1人ひとりと共有できる。

・指し棒(大型):大人数のお客さまに展示などを説明する際に活用。

・パソコン:お客さまに必要な表示の作成や、団体・予約の管理なども行う。

・シフト表:団体対応や館内ガイドなど、各個人の予定が時間ごとに記載されている。

・時計:シフト表に沿って、30分-1時間ごとに担当を変わっていくため、時計は必須だ。

・筆記用具とメモ:お客さまの様子など気づいたことをすぐにメモして、コミュニケーター同士で情報共有する。

一日のタイムスケジュール

6:00 起床

7:00 出勤(1時間半ほどかけて、自宅の辻堂から電車で通勤。電車内は、勉強したり仕事の書類を読んだりするための絶好の時間になる)

9:00 出社

事務所で朝のミーティング(全体) 10分くらい

・どんな団体が入るか、展示物の不具合など、当日の情報共有

朝のコミュニケーター・ミーティング(別室に移動して)

・発声練習(腹式)

・開館に向けて、それぞれの持ち場に移動。

9:30 展示室に入ったり、団体の案内をしたり、空き時間には事務仕事や電話対応など(日によって動きが異なる)

11:00-14:00 シフトにより、この時間帯の中でそれぞれ昼休みを取る(団体数や出勤者の人数等により調整)

17:00 閉館

17:15- 夕方のコミュニケーター・ミーティング。その日の出来事や展示物等について情報共有

17:45 定時

必要に応じて残業。イベント等の企画・準備など。チーム業務として集まることもある。日中はそれぞれの担当があるため、集まって一斉に作業やワークショップのリハーサル等ができるのはこの時間帯になる。

プログラムは土日がメイン。神﨑さんたち環境推進チームが実施するプログラムは、環境エネルギー館から移設してきた「ワンダーポケット」が舞台になる。来館者に向けて約20分のプログラムを実施している。平日は、団体対応がメインになるため、幕を被せて閉鎖している。

環境エネルギー館から持ってきたワゴン「ワンダーポケット」。環境エネルギー館から持ってきたのは展示だけでなく、むしろインタープリテーションのやり方や来館者とのコミュニケーション。もともと『がすてなーに』のコミュニケーターが確立してきたやり方とよい融合をさせつつ、よりよいコミュニケーションをめざして話し合いを重ねている

19:00 退社

21:00 帰宅

夕食、お風呂、テレビ。現在は、独立のための引越準備中。なお、休日にはアウトドアなどを楽しむことが多い。つい先日も、職場の仲間とラフティング(川下り)をしてきた。

24:00 就寝

このレポートへの感想

役に立った!

(2015.11.20)

バックナンバー

- 001「身近にある自然の魅力や大切さをひとりでも多くの人に伝えたい」 -インタープリター・工藤朝子さん-

- 002「人間と生き物が共に暮らせるまちづくりを都会から広げていきたい」 -ビオトープ管理士・三森典彰さん-

- 003「生きものの現状を明らかにする調査は、自然を守るための第一歩」 -野生生物調査員・桑原健さん-

- 004「“流域”という視点から、人と川との関係を考える」 -NPO法人職員・阿部裕治さん-

- 005「日本の森林を守り育てるために、今できること」 -森林組合 技能職員・千葉孝之さん-

- 006「人間の営みの犠牲になっている野生動物にも目を向けてほしい」 -NPO法人職員・鈴木麻衣さん-

- 007「自然を守るには、身近な生活の環境やスタイルを変えていく必要がある」 -資源リサイクル業 椎名亮太さん&増田哲朗さん-

- 008「“個”の犠牲の上に、“多”を選択」 -野生動物調査員 兼 GISオペレーター 杉江俊和さん-

- 009「ゼネラリストのスペシャリストをめざして」 -ランドスケープ・プランナー(建設コンサルタント)亀山明子さん-

- 010「もっとも身近な自然である公園で、自然を守りながら利用できるような設計を模索していく」 -野生生物調査・設計士 甲山隆之さん-

- 011「生物多様性を軸にした科学的管理と、多様な主体による意志決定を求めて」 -自然保護団体職員 出島誠一さん-

- 012「感動やショックが訪れた瞬間に起こる化学変化が、人を変える力になる」 -自然学校・チーフインタープリター 小野比呂志さん-

- 013「生き物と触れ合う実体験を持てなかったことが苦手意識を生んでいるのなら、知って・触って・感じてもらうことが克服のキーになる」 -ビジターセンター職員・須田淳さん(一般財団法人自然公園財団箱根支部主任)-

- 014「自分の進みたい道と少しかけ離れているようなことでも、こだわらずにやってみれば、その経験が後々活きてくることがある」 -リハビリテーター・吉田勇磯さん-

- 015「人の営みによって形づくられた里山公園で、地域の自然や文化を伝える」 -ビジターセンター職員・村上蕗子さん-

- 016「学生の頃に抱いた“自然の素晴らしさを伝えたい”という夢は叶い、この先はより大きなくくりの夢を描いていくタイミングにきている」 -NPO法人職員・小河原孝恵さん-

- 017「見えないことを伝え、ともに環境を守るための方法を見出すのが、都会でできる環境教育」-コミュニケーター・神﨑美由紀さん-

- 018「木を伐り、チップ堆肥を作って自然に返す」 -造園業・菊地優太さん-

- 019「地域の人たちの力を借りながら一から作り上げる自然学校で日々奮闘」 -インタープリター・三瓶雄士郎さん-

- 020「もっとも身近な、ごみの処理から環境に取り組む」 -焼却処理施設技術者・宮田一歩さん-

- 021「野生動物を守るため、人にアプローチする仕事を選ぶ」 -獣害対策ファシリテーター・石田陽子さん-

- 022「よい・悪いだけでは切り分けられない“間”の大切さを受け入れる心の器は、幼少期の自然体験によって育まれる」 -カキ・ホタテ養殖業&NPO法人副理事長・畠山信さん-

- 023「とことん遊びを追及しているからこそ、自信をもって製品をおすすめすることができる」 -アウトドアウェアメーカー職員・加藤秀俊さん-

- 024「それぞれの目的をもった公園利用者に、少しでも自然に対する思いを広げ、かかわりを深くするためのきっかけづくりをめざす」 -公園スタッフ・中西七緒子さん-

- 025「一日中歩きながら網を振って捕まえた虫の種類を見ると、その土地の環境が浮かび上がってくる」 -自然環境コンサルタント・小須田修平さん-

- 026「昆虫を飼育するうえで、どんな場所に棲んでいて、どんな生活をしているか、現地での様子を見るのはすごく大事」 -昆虫飼育員兼インタープリター・腰塚祐介さん-

- 027「生まれ育った土地への愛着は、たとえ一時、故郷を離れても、ふと気付いたときに、戻りたいと思う気持ちを心の中に残していく」 -地域の森林と文化を守るNPO法人スタッフ・大石淳平さん-

- 028「生きものの魅力とともに、生きものに関わる人たちの思いと熱量を伝えるために」 -番組制作ディレクター・余座まりんさん-

- 029「今の時代、“やり方次第”で自然ガイドとして暮らしていくことができると確信している」 -自然感察ガイド・藤江昌代さん-

- 030「子ども一人一人の考えや主張を尊重・保障する、“見守り”を大事に」 -自然学校スタッフ・星野陽介さん-

- 031「“自然体験の入り口”としての存在感を際立たせるために一人一人のお客様と日々向き合う」 -ホテルマン・井上晃一さん-

- 032「図面上の数値を追うだけではわからないことが、現場を見ることで浮かび上がってくる」 -森林調査員・山本拓也さん-

- 033「人の社会の中で仕事をする以上、人とかかわることに向き合っていくことを避けては通れない」 -ネイチャーガイド・山部茜さん-

- 034「知っている植物が増えて、普段見ていた景色が変わっていくのを実感」 -植物調査員・江口哲平さん-

- 035「日本全国の多彩なフィールドの管理経営を担う」 -国家公務員(林野庁治山技術官)・小檜山諒さん-

- 036「身近にいる生き物との出会いや触れ合いの機会を提供するための施設管理」 -自然観察の森・解説員 木谷昌史さん-

- 037「“里山は学びの原点!” 自然とともにある里山の暮らしにこそ、未来へ受け継ぐヒントがある」 -地域づくりNPOの理事・スタッフ 松川菜々子さん-

- 038「一方的な対策提案ではなく、住民自身が自分に合った対策を選択できるように対話を重ねて判断材料を整理する」 -鳥獣被害対策コーディネーター・堀部良太さん-

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.