- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 食べる

- 世界農業遺産(GIAHS)

- 038 島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定

0382025.09.09UP島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定

8月に島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域とイタリアの1地域が新たに世界農業遺産に認定されました。また、これに先立ち、7月には韓国、ポルトガル、タジキスタンの4地域が世界農業遺産に認定されています。これで世界農業遺産認定地域数は29か国102地域となりました。一方、8月に韓国で行われた日中韓農業大臣会合において採択された共同声明には、「世界農業遺産(GIAHS)」や「第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)」が明記されました。

今回は、新たに世界農業遺産に認定された地域を中心に、最近の農業遺産をめぐる動きについて紹介します。

新たに世界農業遺産に認定された地域

8月26日に開催された世界農業遺産科学諮問グループ(SAG)の会合で、「たたら製鉄を再適用した奥出雲地域の持続可能な水管理及び農林畜産システム」(島根県)と「有田・下津地域の石積み階段園みかんシステム」(和歌山県)が、イタリアの「アマルフィのレモン園と段々畑農業システム」とともに、新たに世界農業遺産に認定されました。

また、これに先立ち、7月7日から8日にかけて開催された世界農業遺産科学諮問グループの会合でも、韓国の「蔚珍(ウルジン) 金剛松(クムガンソン)の山地農業」と「南海(ナメ)只族(ジジョク)海峽の竹防簾(チュクバンリョム)漁業」、ポルトガルの「セルパ丘陵のモンタード農林牧畜システム」、タジキスタンの「アルモシ渓谷の山岳条件に適応した統合農牧システム」の4地域が新たに世界農業遺産に認定されています。

これらの認定により、FAOの世界農業遺産は世界29か国102地域となりました。FAOでは10月31日にFAO創立80周年記念式典の一環として認定証授与式を行うそうで、それまでに100地域以上の認定を目指していました。

FAOによる島根県奥出雲地域と和歌山県有田・下津地域の現地調査の詳細については公表されていないため、あまり多くを語れませんが、ナビゲーターは和歌山県有田・下津地域の現地調査に同行して、とくにFAOの世界農業遺産科学諮問グループの現地調査者にポジティブな印象をもっていただくための雰囲気づくりに努めました。

盛りだくさんの現地調査先でしたが、地元の方もよく準備されており、いい雰囲気の中で現地調査が進められました。いくつか気になった点としては、やはり通訳が入ることを意識して説明は短く切ること、日本人にしか理解できない(通訳できないような)日本固有の用語を使わないこと、伝統的な農業が調査されていることを意識して近代化されている側面をあまり強調しないことなどがありました。当たり前のことですが、自戒を込めて、自分が話したいことを話すのではなく、相手が聞きたいことを話すということが重要です。

この地域は2018年の3月にも調査のために訪問したことがありましたが、そのときとは季節が異なるため景観も大きく違っているように感じられました。

島根県奥出雲地域は、2016年の8月、奥出雲町農業遺産推進協議会の設立総会の際に、世界農業遺産について講演するために訪問したことがあります。この地域は、1980年に農水省の新入職員として、1か月間、和牛繁殖農家に泊まり込んで農村派遣研修を受けた思い出深いところです。町のようすは大きく変わっていましたが、水田の景観は当時のままでした。

イタリアのアマルフィは、2018年に個人旅行で訪問したことがあります。世界遺産にも登録されている美しい景観でしたが、レモン園は、和歌山県有田・下津地域のみかん園と同じく階段式ではあったものの、石造りの建物と隣接しているところが多く、景観的にはかなり異なる印象でした。

韓国の「蔚珍(ウルジン) 金剛松(クムガンソン)の 山地農業」は、2018年の11月と2023年の11月の2回訪問しました。1回目に訪問したときは、あまり調査の時間がなくてそれほど感じるものがなかったのですが、2回目に訪問したときは地元の方からも十分に話を聞くことができ、すばらしい取り組みをされていることがよく理解できました。アカマツの森林なのでマツタケが豊富に採れるということで、若干季節がずれていて冷凍ものではありましたが、おいしいマツタケをたくさんいただきました。このマツタケが森林を管理する地元住民の重要な収入源になっているということでした。

韓国の「南海(ナメ)只族(ジジョク)海峽の竹防簾(チュクバンリョム)漁業」は、2013年の3月、韓国の農業遺産の潜在的な候補地を調査しているときに訪問しました。1か所しか見ませんでしたが、意外に小規模なものだなという印象でした。20か所以上あるということなので、もっと大きな規模のものもあるのだと思います。

島根県奥出雲地域の「たたら製鉄を再適用した奥出雲地域の持続可能な水管理及び農林畜産システム」

日本の奥出雲地域は、江戸時代から「たたら製鉄」が営まれ、製鉄と農業で地域の暮らしと経済を支えてきました。かつて砂鉄採掘に用いた水路やため池は農業用に再利用され、採掘跡地の養分のない痩せた土壌は、ソバを蒔いたり和牛の堆きゅう肥を施用したりして改良されてきました。このようにして、何世紀にもわたって地域住民が管理してきた灌漑用水路によって、荒廃した土壌は潤された棚田へと生まれ変わりました。そこでは、農家が稲作、林業、牛の放牧、そしてソバ栽培を組み合わせた独自の循環型システムを築き上げ、地域資源を再利用しています。

このシステムの中核を成すのは、黒毛和牛の役割です。黒毛和牛は、高品質な牛肉による収入源と、水田土壌を豊かにする堆肥の供給の両方をもたらします。また、ソバは、高地の斜面に適応し、米や野菜と並んで重要な栽培作物となっています。

過疎化などの課題にもかかわらず、このシステムは強い文化的つながり、景観管理、地域に根ざしたイノベーションにより、レジリエンス(持続し得る力)を保っています。

和歌山県有田・下津地域の「有田・下津地域の石積み階段園みかんシステム」

和歌山県有田・下津地域の山間地域では、400年以上にわたり、農家が代々うんしゅうみかん(Citrus unshiu)を栽培してきました。この伝統的なシステムは、急斜面とこの地域の湿潤な亜熱帯気候に適応した階段式果樹園の上に築かれています。この階段園は土壌と水の重要な機能を維持し、地域の微気候に適応した30品種以上のミカンを支えています。

長年の実績を持つ小規模家族農業を基盤とするこのシステムは、伝統的な知識、生物多様性、そして気候変動へのレジリエンスを保っています。伝統的な技術と石垣は、石積みの温度緩衝作用、風通しと蒸散による冷却、品種の多様性、土壌水分の確保などを通じて、気候変動に伴う高温障害を緩和するとともに、排水を調整して豪雨の被害を軽減し、保温により冷害を防ぐのにも役立っています。また、養蜂、林業、野菜との混作は、食料安全保障と経済的なレジリエンスに貢献しています。

みかんの品種にまつわる祭り、食文化、そして物語は、有田の文化的慣習と共通の価値観を反映しています。

イタリアの「アマルフィのレモン園と段々畑農業システム」

イタリアのアマルフィ海岸の急峻な段々畑にたたずむ何世紀にもわたる農業コミュニティは、海を見下ろすレモン園、オリーブの木、ブドウ畑といった印象的な景観を形作ってきました。象徴的なレモン「スフザート・アマルフィターノ」は、栗のパーゴラの下で手作業で栽培され、いわゆる「フライングファーマー」によって収穫されます。これは、収穫時にパーゴラの上をバランスを取りながら歩く様子から生まれた言葉です。

石積みで築かれた段々畑は、浸食を防ぎ、土地を安定させ、水と温度の調節に役立ちます。この地域では、1ヘクタールあたり最大800本のレモンの木が植えられており、低投入・無農薬の農法で最大35トンの収穫量を上げています。また、希少な地中海性植物を含む970種以上の植物が生息し、生物多様性に富んでいます。

女性はこのシステムにおいて、農作業と伝統に貢献する上で重要な役割を果たしています。段々畑はユネスコ世界遺産にも登録されており、持続可能な地中海山間地農業の力強い例となっています。

韓国の「蔚珍松林アグロフォレストリーシステム」(元の韓国語では「蔚珍(ウルジン) 金剛松(クムガンソン)の 山地農業」

韓国東部のこの地域の農業コミュニティは、山岳地帯と沿岸気候に適応した、松を主体とした独自のアグロフォレストリーシステムを開発してきました。何世代にもわたり、アカマツ(Pinus densiflora)の森は、養蜂、キノコ採り、畑地農業、そして伝統的な製塩業と共同管理されてきました。

アカマツ林は、生態系の健全性に不可欠な野生の食用植物、菌類、そして花粉媒介者を含む300種以上の生物を支えています。森林構造は侵食を防ぎ、微気候を調整し、山の斜面を安定させます。

松林管理には、樹脂採取、下草刈りによる防火、森林の健全性向上のための間伐といった伝統的な技術が用いられています。

韓国の「只族海峡の伝統的な竹防廉漁業システム」(元の韓国語では「南海(ナメ)只族(ジジョク)海峽の竹防簾(チュクバンリョム)漁業」)

韓国の只族海峡の潮汐地帯では、竹製の堰堤を用いてカタクチイワシを漁獲する竹防廉漁業システムが採用されています。竹防廉漁業システムは、燃料消費、混獲、生息地への被害なしに、カタクチイワシを漁獲します。何世紀にもわたって実践されてきたこのシステムは、伝統的な生態学的知識と半農業的な沿岸生活様式を反映しています。この環境負荷の少ないシステムは、魚の移動と調和しながら、生物多様性、生計、そして文化的アイデンティティを維持しています。

地元の漁師は、潮流に対して垂直に設置された固定構造物で魚を捕獲室に誘導する受動的捕獲システムを使用しています。高い選択性を持つこの技術は、少なくとも500年以上の使用実績が記録されています。

このシステムは、小規模漁業者、地元の市場、アンチョビ乾燥産業、そして女性主導の加工協同組合を支えています。また、海洋生物の移動経路、繁殖地、海底生態系を阻害することなく、海洋生物と共存しています。

ポルトガルの「セルパ丘陵のモンタード農林牧畜システム」

ポルトガル南部に位置するモンタード・ダ・セーラ・デ・セルパは、ヨーロッパ最古の農林牧畜システムの一つとして際立っており、コルクガシとトキワガシの森林が、卓越した生態学的配慮をもって管理されています。低強度・粗放放牧、畑地農業、森林管理を通じて、地域社会は生物多様性を保全し、農村経済を支え、地中海型気候変動へのレジリエンスと土地再生モデルを体現する多機能な景観を形成してきました。

このシステムは、120種以上の鳥類、森林のキノコ、そしてイベリアオオヤマネコやクロハゲワシといった絶滅危惧種を含む豊かな野生動物の生息地です。

樹木の被覆は侵食を軽減し、保水性を高め、土壌とバイオマスに炭素を貯蔵します。森林は穀物、マメ科植物、牧草地、養蜂、そして羊やヤギの粗放放牧と一体化しており、コルク、肉、蜂蜜、ハーブ、キノコ、そして自然観光による収入を生み出しています。

EUでは、このシステムは高自然価値農業システムとして認められています。これは、高い生物多様性を支え、気候と保全の目標達成に貢献する低集約度農業ランドスケープに与えられる称号です。

タジキスタンの「アルモシ渓谷の山岳条件に適応した統合農牧システム」

この統合農牧システムは、厳しい山岳ランドスケープにおける季節的な羊の移牧と、ブドウ、穀物、果樹園、野菜の栽培を組み合わせたものです。何世紀にもわたって築かれてきたこのシステムは、食料と生計の安全保障を支え、農業生物多様性を保全し、文化遺産を保護しています。先祖伝来の知識に根ざし、土壌浸食、水不足、気候変動に直面するレジリエンスのあるコミュニティを支えています。

この渓谷は多様な生態系と、小麦、大麦、野菜の在来種や、地元産のヒソリ羊など、多種多様な作物や家畜を有しています。ピンク・トイフィ・ブドウは渓谷のアイデンティティの中心であり、その品質の高さから高く評価され、レーズン、シロップ(シリニ)、ジュース、ワインなどに加工されています。

農業は、等高線栽培、有機肥料、ムチャル暦、環境指標に基づいた農業指導、そして水を節約するための古代の灌漑方法など、先祖伝来の慣習に則って行われています。

コミュニティの管理は、マハッラ(近隣)委員会、家族経営農場、協同組合、集団農場を通じて調整され、知識の伝承、資源の共有、そして文化の継承を確保しています。

韓国で開催された日中韓農業大臣会合で採択された共同声明に、世界農業遺産(GIAHS)や第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)が明記

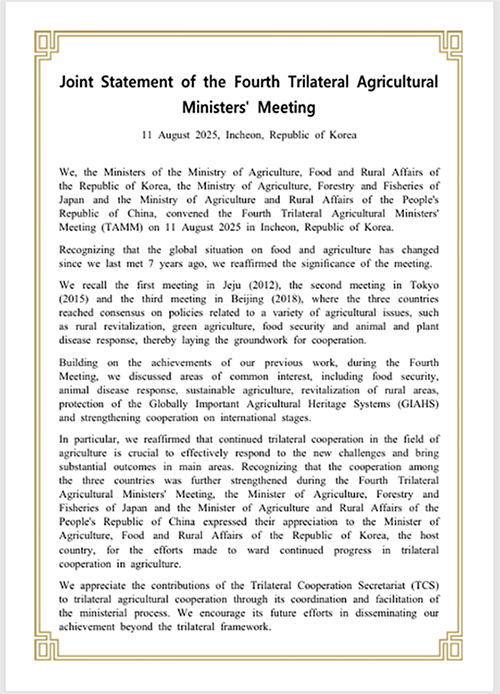

8月10日から11日まで韓国の仁川で日中韓農業大臣会合が開催され、食料安全保障に関する協力、動物疾病への対応、持続可能な農業、農村の活性化、世界農業遺産(GIAHS)に関する協力、国際協力について議論が行われました。日本からは小泉農林水産大臣が出席され、会合の成果として、共同声明が採択されました。

この第4回日中韓農業大臣会合共同声明では、「世界農業遺産 (GIAHS)に関する協力」が明記されました。

具体的な内容は、以下のとおりです。

「我々は、気候変動及び都市化の脅威にさらされている農業遺産システムの価値を保全するための政策、研究成果及び保全方法に関する情報及び経験を定期的に共有することに一致した。特に、我々は、GIAHSに指定された地域の地方自治体と民間団体との交流及び共同プロジェクトを通じて地域経済の活性化に貢献するために、観光資源の開発、教育コンテンツ及び地域ブランディングを含む様々な分野における協力の可能性を探求する。

我々はまた、GIAHSを含む国際的なイニシアティブに沿って、農業遺産システムの保全及び活用のための情報交換及び政策協力の機会を引き続き探求する意思を有する。

これを達成するために、我々は、2025年9月に済州で開催される第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)に合わせて、政府間の実務レベル及び合同専門家会合を開催することを確認した。」

ナビゲーターらが日中韓の研究者の有志で始めた東アジア農業遺産学会が、大臣レベルの会合で議論され、共同宣言に明記されたことは画期的なことであり、とても感慨深いです。

しかし、注目を浴びるようになると、ある意味、これからが重要です。まずは、9月の韓国・済州のERAHSで開催される政府間の実務レベル及び合同専門家会合を全力でサポートしたいと考えています。

関連リンク

- 農林水産省「島根県奥出雲地域と和歌山県有田・下津地域が新たに世界農業遺産(GIAHS)に認定されました!」

- FAO: New Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) in Italy and Japan push global total of designated sites past 100

- FAO: Sites in the Republic of Korea, Portugal and Tajikistan recognized as Globally Important Agricultural Heritage Systems

- 農林水産省「小泉農林水産大臣の海外出張概要について(日中韓農業大臣会合等)」

- 世界農業遺産(GIAHS)026「和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産の認定を申請へ」

- 世界農業遺産(GIAHS)020「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(前編)」

バックナンバー

- 001「世界農業遺産とは?」

- 002「新潟県佐渡市で第2回東アジア農業遺産学会を開催」

- 003「先進国で初めて認定された、日本の世界農業遺産」

- 004「世界農業遺産に日本の新しい3地域が認定」

- 005「世界農業遺産認定の活用とその成果」

- 006「世界農業遺産のモニタリングと評価」

- 007「世界農業遺産の新たな進展」

- 008「日本農業遺産の初めての認定」

- 009「日本農業遺産の認定地域の紹介」

- 010「中国湖州市で第4回東アジア農業遺産学会を開催」

- 011「宮城県大崎地域が日本で九番目の世界農業遺産に認定」

- 012「静岡県わさび栽培地域と徳島県にし阿波地域が世界農業遺産に認定」

- 013「和歌山県みなべ・田辺地域で第5回東アジア農業遺産学会を開催」

- 014「3地域が世界農業遺産の申請を承認、7地域が新たに日本農業遺産に認定」

- 015「韓国ハドン郡で第6回東アジア農業遺産学会を開催」

- 016「日本の3地域がFAOへ世界農業遺産の認定を申請」

- 017「農林水産省が世界農業遺産・日本農業遺産の認定希望地域の募集を開始」

- 018「12地域が世界農業遺産・日本農業遺産の一次審査を通過」

- 019「コロナ禍の中での世界農業遺産」

- 020「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(前編)」

- 021「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(後編)」

- 022「初の認定から10年が経過し、新たな展開が期待される日本の世界農業遺産」

- 023「石川県能登地域で「世界農業遺産国際会議2021」を開催」

- 024「農林水産省は世界農業遺産・日本農業遺産の認定等を希望する地域を募集中」

- 025「山梨県峡東地域と滋賀県琵琶湖地域が世界農業遺産に認定」

- 026「和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産の認定を申請へ」

- 027「4年ぶりに東アジア農業遺産学会を中国の現地で開催へ」

- 028「中国慶元県で第7回東アジア農業遺産学会を開催」

- 029「兵庫県兵庫美方地域と埼玉県武蔵野地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 030「国内外の各地で世界農業遺産認定後の記念イベントを開催」

- 031「アンドラ、オーストリア、中国、イラン、韓国の8地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 032「国連大学OUIKが能登復興支援シンポジウムを開催」

- 033「岐阜県で第8回東アジア農業遺産学会を開催」

- 034「オーストリア、インドネシア、サントメ・プリンシペの3地域が世界農業遺産に認定」

- 035「新たに4地域が日本農業遺産に認定」

- 036「今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定」

- 037「ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定」

- 038「島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定」

- 039「韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.