- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 食べる

- 世界農業遺産(GIAHS)

- 035 新たに4地域が日本農業遺産に認定

0352025.02.04UP新たに4地域が日本農業遺産に認定

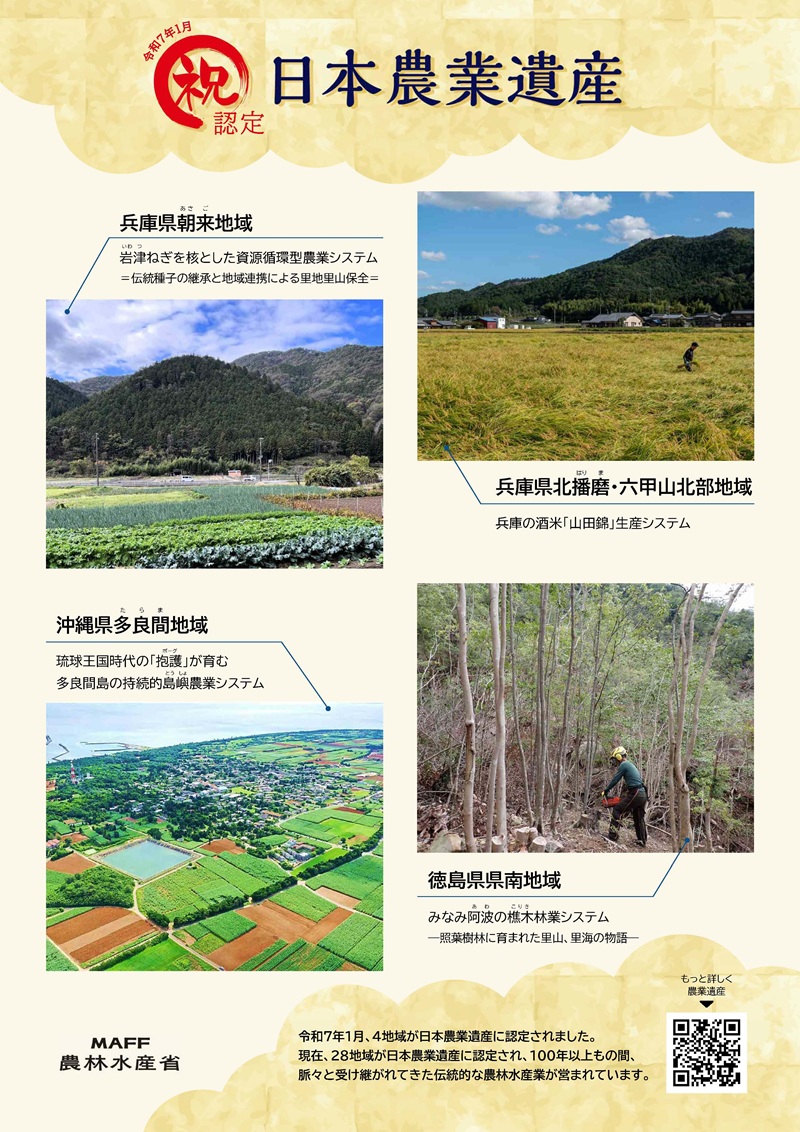

農林水産省は、1月24日に兵庫県北播磨・六甲山北部地域、兵庫県朝来地域、徳島県県南地域、沖縄県多良間地域の4地域を新たに日本農業遺産に認定しました。また、昨年11月には韓国の全羅南道莞島(ワンド)郡で「世界農業遺産認定10周年記念 青山島(チョンサンド)グドゥルジャン水田国際セミナー」が開催されました。

今回は、新たに日本農業遺産に認定された4地域と、韓国の「世界農業遺産認定10周年記念 青山島グドゥルジャン水田国際セミナー」を中心に、最近の農業遺産をめぐる動きについて紹介します。

兵庫県北播磨・六甲山北部地域、兵庫県朝来地域、徳島県県南地域、沖縄県多良間地域の4地域が日本農業遺産に認定

農林水産省は、2024年12月24日(火)に開催された世界農業遺産等専門家会議の評価を踏まえて、2025年1月24日に兵庫県北播磨・六甲山北部地域、兵庫県朝来地域、徳島県県南地域、沖縄県多良間地域の4地域を新たに日本農業遺産に認定しました。

今回、新たに日本農業遺産に認定された地域とそのシステムの名称は、

①兵庫県北播磨・六甲山北部地域

「兵庫の酒米「山田錦」生産システム」、

②兵庫県朝来(あさご)地域

「岩津ねぎを核とした資源循環型農業システム

=伝統種子の継承と地域連携による里地里山保全=」、

③徳島県県南地域

「みなみ阿波の樵木(こりき)林業システム

-照葉樹林に育まれた里山、里海の物語-」、

④沖縄県多良間(たらま)地域

「琉球王国時代の「抱護(ポーグ)」が育む多良間島の持続的島嶼農業システム」

です。

ナビゲーターは高校まで大阪の北摂に住んでいましたので、六甲山にはハイキングなどで頻繁に訪れていましたが、ほとんど南部地域だけで、北部地域やさらに北側の北播磨にはあまり行ったことがありませんでした。日本酒が好きなので「灘の酒」や酒米の「山田錦」はもちろん知っていましたが、「山田錦」がこの地域で育成されていたことはよく知りませんでした。

朝来地域も、竹田城跡の雲海は有名ですが、「岩津ねぎ」は知りませんでした。今回、日本農業遺産の認定によって、このようなあまり広くは知られていない先人の努力に光が当てられたことはとても有意義だと思います。

みなみ阿波の樵木林業システムも、全国的にはあまり知られていないと思いますが、実はこのキーパーソンの一人がナビゲーターの現在の職場の同僚でして、ナビゲーターは以前からこの伝統的な林業システムに強い関心を持っていました。この同僚は、仕事は東京ですが、この地域の出身者で郷土愛に溢れており、頻繁に地元に通ってこの計画をまとめ上げました。担い手が少なくなっている林業システムなので、認定をきっかけにこの樵木林業が拡がっていくことを期待しています。

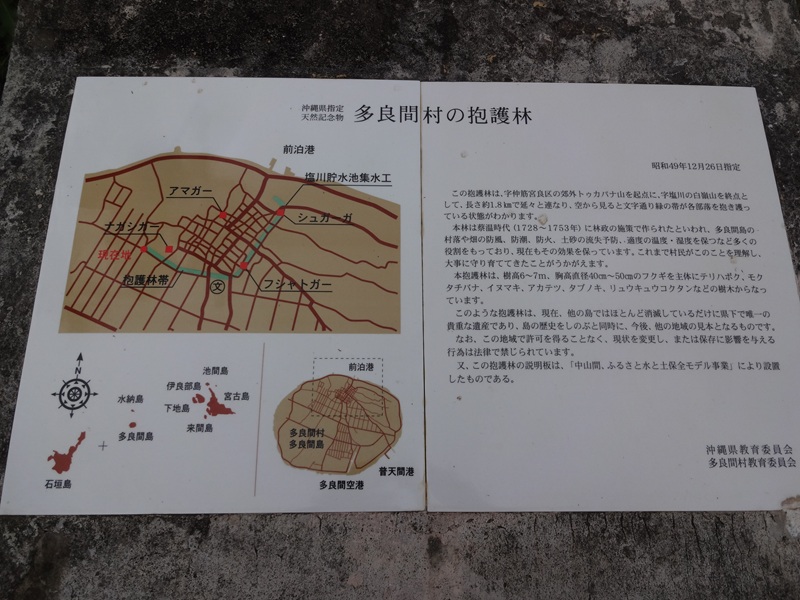

多良間地域は、実は10年ほど前に一度、世界農業遺産の申請に挑戦しましたが、申請を見送られた経緯があります。このときは、多良間島だけでなく、かなり距離が離れた島と一緒に申請されたため、地域としての一体性が問題になったようです。多良間島自体の伝統的な「抱護」システムは農業遺産としての価値があるはずだということで、ナビゲーターは、琉球大学の先生と地元の土地改良区の方に案内されて、2015年3月に調査のために多良間島を訪問しました。そのときに、今度は多良間島だけで農業遺産に申請してはどうですかとアドバイスしたのを覚えていますが、10年経ってようやく認定が実現し、感慨深いものがあります。

それでは、今回認定された4地域を農水省のウェブサイトから簡単に紹介します。なお、2月28日に農林水産省講堂で日本農業遺産認定証授与式が行われる予定です。

①兵庫県北播磨・六甲山北部地域の「兵庫の酒米「山田錦」生産システム」

酒米の品種特性や気候風土に適応した栽培技術や、酒米産地と酒造家が結びつき相互扶助する「村米制度」が継承されるとともに、酒米を代表する品種「山田錦」の厳格な種苗管理が行われ、高品質な酒米の一大産地として発展した。

兵庫県北播磨六甲山北部地域(農水省HP)

②兵庫県朝来(あさご)地域の「岩津ねぎを核とした資源循環型農業システム =伝統種子の継承と地域連携による里地里山保全=」

伝統野菜である「岩津ねぎ」を含む野菜、水稲、但馬牛を中心とする経営と、稲わらや牛ふん堆肥等を活用する資源循環型農業により、貴重な生物多様性が育まれている。

兵庫県朝来地域(農水省HP)

③徳島県県南地域の「みなみ阿波の樵木(こりき)林業システム -照葉樹林に育まれた里山、里海の物語-」

樹種を問わず特定の太さ以上の木のみを択伐する「樵木林業」により、薪炭や菌床用原木等の生産を行いながら、照葉樹林の維持や生態系の保全、土砂災害の防止等に貢献している。

④沖縄県多良間(たらま)地域の「琉球王国時代の「抱護(ポーグ)」が育む多良間島の持続的島嶼農業システム」

平坦で資源に恵まれない孤島において、「抱護(ポーグ)」と呼ばれる林帯等を造成し強風を防ぐとともに、耕畜連携による有機資源の循環利用により、厳しい環境での農業生産や社会生活の維持を可能としてきた。

韓国で「世界農業遺産認定10周年記念 青山島グドゥルジャン水田国際セミナー」を開催

昨年(2024年)11月29日に韓国の全羅南道莞島(ワンド)郡で「世界農業遺産認定10周年記念 青山島(チョンサンド)グドゥルジャン水田国際セミナー」が開催され、世界農業遺産の申請をお手伝いしたナビゲーターもこれに招待されました。

「青山島のグドゥルジャン棚田灌漑管理システム」は、「済州島の石垣農業システム」とともに2014年に韓国で初めて認定された世界農業遺産です。青山島では、地下灌漑や排水路として石を積んで造った暗渠の「グドゥルジャン水田」を管理してきました。「グドゥルジャン」とは、韓国の有名な床暖房であるオンドルの土台にも使われる板石のことです。この板石のまわりに大小さまざまな石を積んで、赤い泥や耕土の上に田んぼを造ることで、土壌や水条件の悪い土地の有効面積を最大化しています。

ナビゲーターは2013年に青山島を初めて訪問し、今回が4度目の訪問になるはずでした。ところが天候の悪化により莞島港からフェリーで青山島に渡ることができず、今回は莞島郡のいくつかの施設を見学するとともに、莞島郡で開催された「世界農業遺産認定10周年記念 青山島グドゥルジャン水田国際セミナー」に出席するだけになってしまいました。

「青山島のグドゥルジャン棚田灌漑管理システム」は、韓国で初めての世界農業遺産の申請であったため、韓国の関係者にはまだ申請のノウハウがなく、当時、国連大学にいたナビゲーターらに支援が求められました。今回の記念セミナーには、そのときに支援に行った日中の専門家が招待されました。実はこのメンバーは、後に日中韓で世界農業遺産の研究者や認定地域の関係者が交流を行う東アジア農業遺産学会(ERAHS)の議長と事務局長を務めるメンバーでした。青山島、莞島郡は、まさにERAHS発祥の地だったのです【*】。

青山島では、世界農業遺産の認定をきっかけに、支援組織を立ち上げ、支援システムを構築し、都市住民との交流など計画的にいろいろな活動に取り組んできました。しかし、離島という立地条件からも、高齢化や人口減少による耕作放棄地の増加という流れを止めることは難しいようです。それでも、農産物のブランド化、加工品の開発、観光振興などを通じて、農業遺産の「価値」を伝えることに努力しています。

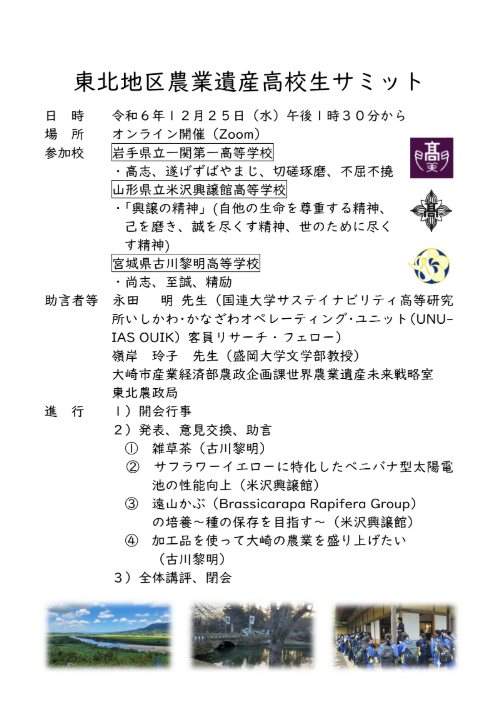

「東北地区農業遺産高校生サミット」にオンライン参加

昨年(2024年)12月25日にオンラインで「東北地区農業遺産高校生サミット」が開催され、ナビゲーターも助言者として参加しました。これは一昨年(2023年)、石川県の能登で開催された「農業遺産シンポジウム」の際に行われた「ユースセッション」に参加した宮城県古川黎明高等学校の先生が、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業の指定を受けて取り組んでおられる『「大崎耕土」からはじまる「気づき」を深め知の創造に向かうイノベーション人材の育成』の一環として実施されたもので、ナビゲーターは昨年(2024年)5月に行われた事前学習の講師を務めたこともあって、助言を依頼されました。今回は、東北地域で日本農業遺産に認定されている地域にある岩手県立一関第一高等学校、山形県立米沢興譲館高等学校も参加しました。

サミットでは、高校生が探求学習の成果として、「雑草茶」(古川黎明)、「サフラワーイエローに特化したベニバナ型太陽電池の性能向上」(米沢興譲館)、「遠山かぶ(Brassica rapa Rapifera Group)の培養~種の保存を目指す~」(米沢興譲館)、「加工品を使って大崎の農業を盛り上げたい」(古川黎明)について発表し、ナビゲーターらが内容にコメントしました。

発表自体が大変興味深い内容であったため、ナビゲーターもつい農業遺産との関連を忘れたコメントをしてしまいましたが、「農業遺産高校生サミット」の趣旨からは、もう少し農業遺産と発表内容の関係について説明があってもよかったかなと思います。ただ、高校生の自由な発想による研究は、いずれは農業遺産の継承に役立つに違いないと思いました。

第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)は今年9月に韓国の済州島で開催予定

日中韓で世界農業遺産の研究者や認定地域の関係者が交流を行う東アジア農業遺産学会(ERAHS)は、昨年(2024年)岐阜市で第8回会合が開催されましたが、第9回会合は今年(2025年)9月17-19日に韓国の済州島で開催される予定です。済州島には「済州島の石垣農業システム」と「済州の海女漁業システム」の2つの世界農業遺産があります。4月下旬に韓国で第18回ERAHS作業会合を開催し、具体的な内容などについて相談することにしています。今後の進展については、また次回以降にご報告します。

世界農業遺産(GIAHS)(第33回)「岐阜県で第8回東アジア農業遺産学会を開催」の

「東アジア農業遺産学会(ERAHS)の背景と経緯」参照

https://econavi.eic.or.jp/ecorepo/eat/724

バックナンバー

- 001「世界農業遺産とは?」

- 002「新潟県佐渡市で第2回東アジア農業遺産学会を開催」

- 003「先進国で初めて認定された、日本の世界農業遺産」

- 004「世界農業遺産に日本の新しい3地域が認定」

- 005「世界農業遺産認定の活用とその成果」

- 006「世界農業遺産のモニタリングと評価」

- 007「世界農業遺産の新たな進展」

- 008「日本農業遺産の初めての認定」

- 009「日本農業遺産の認定地域の紹介」

- 010「中国湖州市で第4回東アジア農業遺産学会を開催」

- 011「宮城県大崎地域が日本で九番目の世界農業遺産に認定」

- 012「静岡県わさび栽培地域と徳島県にし阿波地域が世界農業遺産に認定」

- 013「和歌山県みなべ・田辺地域で第5回東アジア農業遺産学会を開催」

- 014「3地域が世界農業遺産の申請を承認、7地域が新たに日本農業遺産に認定」

- 015「韓国ハドン郡で第6回東アジア農業遺産学会を開催」

- 016「日本の3地域がFAOへ世界農業遺産の認定を申請」

- 017「農林水産省が世界農業遺産・日本農業遺産の認定希望地域の募集を開始」

- 018「12地域が世界農業遺産・日本農業遺産の一次審査を通過」

- 019「コロナ禍の中での世界農業遺産」

- 020「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(前編)」

- 021「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(後編)」

- 022「初の認定から10年が経過し、新たな展開が期待される日本の世界農業遺産」

- 023「石川県能登地域で「世界農業遺産国際会議2021」を開催」

- 024「農林水産省は世界農業遺産・日本農業遺産の認定等を希望する地域を募集中」

- 025「山梨県峡東地域と滋賀県琵琶湖地域が世界農業遺産に認定」

- 026「和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産の認定を申請へ」

- 027「4年ぶりに東アジア農業遺産学会を中国の現地で開催へ」

- 028「中国慶元県で第7回東アジア農業遺産学会を開催」

- 029「兵庫県兵庫美方地域と埼玉県武蔵野地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 030「国内外の各地で世界農業遺産認定後の記念イベントを開催」

- 031「アンドラ、オーストリア、中国、イラン、韓国の8地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 032「国連大学OUIKが能登復興支援シンポジウムを開催」

- 033「岐阜県で第8回東アジア農業遺産学会を開催」

- 034「オーストリア、インドネシア、サントメ・プリンシペの3地域が世界農業遺産に認定」

- 035「新たに4地域が日本農業遺産に認定」

- 036「今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定」

- 037「ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定」

- 038「島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定」

- 039「韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.