- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 食べる

- 世界農業遺産(GIAHS)

- 036 今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定

0362025.05.20UP今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定

4月24日に韓国・済州島で開催された第18回東アジア農業遺産学会(ERAHS)作業会合において、今年開催予定のERAHS会議の開催計画が決定されました。また、開催地となった韓国では、新たに国家重要農業遺産1か所、国家重要漁業遺産3か所が指定され、それぞれトータルで19か所と16か所になりました。ERAHS作業会合から1か月遡った3月末に、ナビゲーターは外部評価のため山梨県峡東地域の世界農業遺産を訪問しました。

今回は、第18回ERAHS作業会合の開催報告、韓国の新たな国家重要農業・漁業遺産の指定、山梨県峡東地域の世界農業遺産の活動状況を中心に、最近の農業遺産をめぐる動きについて紹介します。

韓国・済州島で開催された第18回東アジア農業遺産学会(ERAHS)作業会合で、第9回ERAHS会議の開催計画を決定

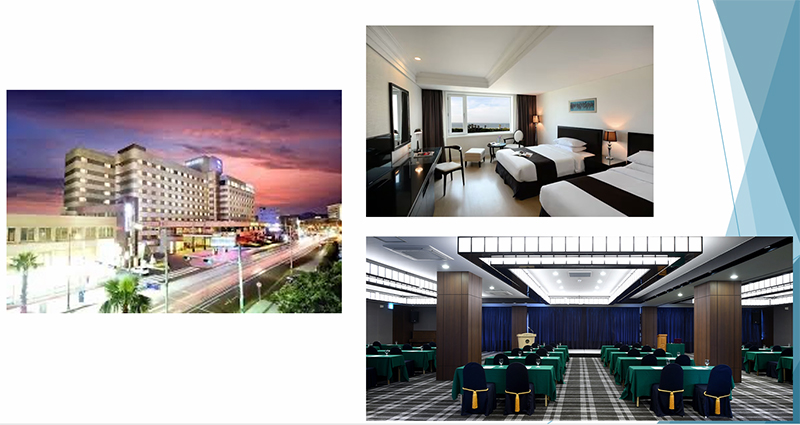

4月24日に韓国・済州(チェジュ)島のチェジュ・オリエンタル・ホテルで第18回東アジア農業遺産学会(ERAHS)作業会合が開催され、今年開催が予定されている第9回東アジア農業遺産学会(ERAHS)会議の開催計画が決定されました。

第9回ERAHS会議は、9月17日から20日まで、韓国・チェジュ特別自治道のチェジュ・オリエンタル・ホテルで「重要農業遺産の持続的な保全とコミュニティの回復」をテーマに開催されます。参加者は9月17日に現地に到着し、18日から19日にかけて、開会式、基調講演、6つのセッション(①生態系サービスと保全、②お茶の文化と農業遺産のブランド化、③日中韓の農業遺産に関する政策と比較分析、④持続的な農業遺産ツーリズムと農業遺産の事例、⑤若い世代と多様な主体の参加、⑥漁業遺産の保全と管理)、FAOと各国政府関係者による基調発表、閉会式が行われます。19日の午後は現地視察、20日は希望者のみチェジュ海女文化イベントに参加します。

ERAHS会議には、毎年、日中韓の農業遺産の研究者や農業遺産認定地域の関係者だけでなく、FAO及び各国の政府関係者など、総勢約3百名が参加しています。日本の事務局は、ERAHS設立当初の経緯もあって国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(国連大学OUIK)が担っており、日本の参加者は、各世界農業遺産・日本農業遺産の認定地域の窓口等を通じて募集が行われます。ぜひ多くの方に参加いただきたいと願っています。

韓国・済州島の世界農業遺産の現地を視察

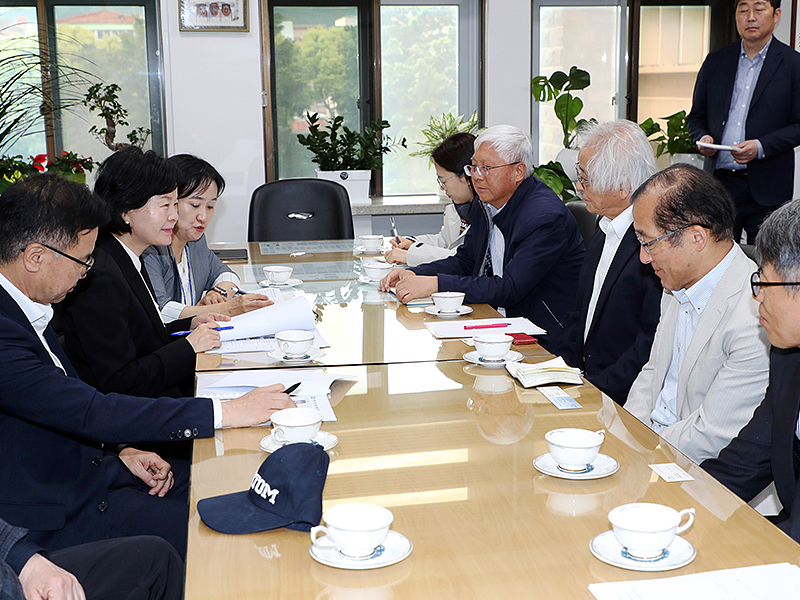

4月25日には、チェジュ特別自治道のキム・エスック副知事を表敬訪問した後、今年のERAHS会議の現地視察予定地を念頭において、「済州島の石垣農業システム」(2013年認定)、「済州の海女漁業システム」(2023年認定)という農業と漁業の2つの世界農業遺産の現地視察が行われました。

まずは、漁村の倉庫をリノベーションした「海女の台所」北村(プクチョン)店で、映し出されるメディアアートや海女の暮らしを紹介するパフォーマンスを鑑賞しながら、海女が獲った海の幸や畑の幸を食材にしたランチを食べました。大変凝った作りのパフォーマンスでしたが、あいにく言葉がほとんど理解できなかったのが残念でした。ERAHS会議の現地調査では、いつもキャパシティ(収容人数)と言語の問題が課題になります。9月のERAHS会議では、日中韓の各言語に加えて、英語のバスを1台追加するとのことでした。

次に、バスで月汀里(ウォルジョンリ)に移動し、「ジンビレ・バッタム(石垣)トレイル」をガイドの説明を聞きながら歩きました。「ジンビレ」はチェジュ方言で広くて平らな溶岩台地を意味するそうです。ナビゲーターは何度もチェジュを訪問していますが、石垣に囲まれた畑の中に作物が植わっているのを見たのは初めてでした。緑のネギと黒い石垣のコントラストがとてもきれいでしたが、実はネギのほとんどは価格の暴落のために収穫を放棄されたものだと聞き、複雑な気持ちになりました。

最後は、坪垈里(ピョンデリ)の漁協で、海女漁を遠くから見学するとともに、海女が海に潜って獲ったばかりのワカメ、サザエ、ウニ、ナマコなどを試食させていただきました。高齢の海女が、海の中では重くないのでしょうが、大量のサザエが入った重い袋を海から陸に揚げて農協まで運ぶ姿はほんとうに大変そうでした。海女漁は、映像では水中の様子もよくわかりますが、現地で遠くから見るだけだと、海面の黄色い浮きと黒い頭しか見えないので、あまり実感が湧きません。これも現地視察では難しい問題だと思いました。

韓国の国家重要農業遺産「義城(ウィソン)の伝統水理農業システム」を訪問

4月26日には、チェジュから飛行機で大邱(テグ)に飛び、そこから車で1時間ほどの韓国の国家重要農業遺産「義城(ウィソン)の伝統水理農業システム」の現地を訪問しました。この地域には6千を超えるため池があり、複数のため池を連結させてかんがいを行うことによって、水稲やその裏作として特産のニンニクを栽培するシステムが、2018年に韓国国家重要農業遺産第10号に指定されました。まもなくFAOに世界農業遺産の認定を申請するそうで、申請書ももう完成していました。

実は、当初はこの地域で「農業遺産地域の住民の能力構築のための国際会議」を開催する予定で、ナビゲーターはその講師として招待されていたのですが、3月下旬に約10万haが焼失し、28人もの尊い命が失われた史上最悪の山林火災があり、会議は中止になりました。世界農業遺産の申請、さらには認定がこの地域の山林火災からの復興につながるものであってほしいと願っています。

韓国は新たに国家重要農業遺産1か所、国家重要漁業遺産3か所を指定

韓国では2024年12月に新たに国家重要農業遺産1か所、また11月に国家重要漁業遺産3か所が指定され、国家重要農業遺産は19か所、国家重要漁業遺産は16か所になりました。

新たに指定された国家重要農業遺産第19号は忠清南道青陽(チョンヤン)郡の「青陽(チョンヤン)のクコの実伝統農業」で、農耕地が少ない不利な農業環境を克服し、住民の生計に寄与してきました。チョンヤンのクコの実は、1454年に忠清道の献上品として世宗実録地理誌に記録されて以来、全国の生産量の約7割を占める代表的な薬用作物として、52haで高い収益性の下に栽培されています。

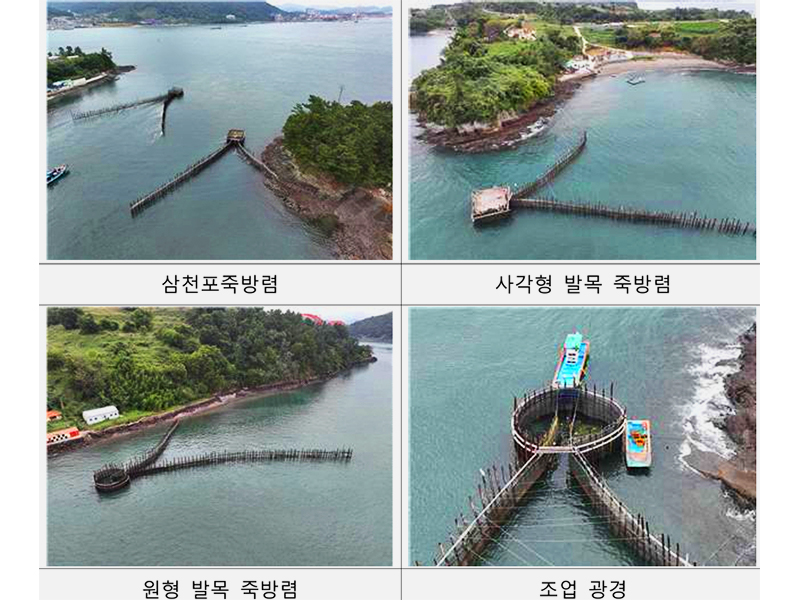

また、新たに指定された国家重要漁業遺産は、江原道江陵(カンヌン)市の「江陵(カンヌン)のチャンギョン(窓鏡)バリ漁業」、忠清南道洪城郡の「光川(クヮンチョン)土窟(トグル)エビ塩辛加工業」、慶尚南道四川市の「三千浦(サムチョンポ)竹防簾(チュクバンニョム)漁業」です。

国家重要漁業遺産第14号の「江陵(カンヌン)のチャンギョン・バリ漁業」は、「チャンギョン(窓鏡)」という道具を利用して水中で澄んだ視野を確保し、海藻や底生生物などを採取する漁業です。第15号の「光川(クヮンチョン)土窟エビ塩辛加工業」は、自ら水分を生成する風化岩材質からなる環境にやさしい土窟でエビ塩辛を熟成・発酵させる加工業です。第16号の「三千浦(サムチョンポ)竹防簾漁業」は、沿岸の狭い水域に竹で作った「V」字型の足を設置し、水流の力に乗ってくる魚を筒の中に閉じ込める伝統的な漁業方式です。

山梨県峡東地域の世界農業遺産を外部評価のために訪問

ナビゲーターは、3月27日と28日の両日、外部評価のために山梨県峡東地域の世界農業遺産「峡東地域の扇状地に適応した果樹農業システム」を訪問しました。峡東地域は2017年に日本農業遺産、2022年に世界農業遺産に認定されています。2023年に世界農業遺産等専門家会議で保全計画に基づく活動状況等の評価を受けましたが、峡東地域世界農業遺産推進協議会では、新たな保全計画の策定を前にしてさらに外部評価を受けることにしたそうです。

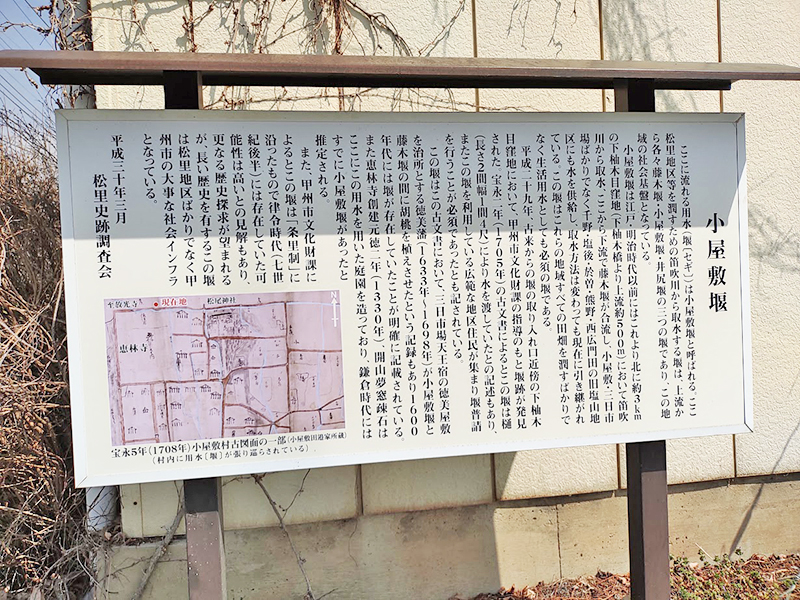

1日目は、千野ブドウ畑で峡東地域世界農業遺産推進協議会が認定する「棚掛けマイスター」の第1号の吉田哲也さんから甲州式ブドウ棚の棚掛けワークショップの説明を受け、次に松里史跡調査会代表の土屋治彦先生から小屋敷堰管理の説明を受けました。その後、マルサマルシェを運営されている辻千鶴・佳明さんご夫婦のところでほうとう作りを体験し、空き家を活用した体験農業・体験宿泊施設を見学しました。午後からは、勝沼フットパスの会・コンシェルジュの会の案内でヘリテージ(遺産)ツーリズム・ガイドツアーを体験するとともに、葡萄酒醸造所と観光葡萄園を運営する「宮光園」で、日本遺産「日本ワイン140年史~国産ブドウで醸造する和文化の結晶~」関連の展示を見学しました。日本遺産はこのような活動にかなりの財政的支援があるそうで、世界農業遺産の立場からは羨ましく感じました。その後、ブドウ園で草生栽培と剪定枝の炭化作業を実践されている大沢裕さんを訪問しお話をうかがいました。

2日目は有機農業を実践しておられる澤登早苗先生の牧丘の澤登農場を訪問し、果樹園の農業生物多様性の展開についての説明を受けた後、JA出資型農業生産法人のあぐりフルーツで活動する7名の地域おこし協力隊の皆さんと交流しました。さまざまな経歴の方たちでしたが、シャインマスカットが好調なこともあって、皆さん大変意欲的でした。すでにのれん分けしてもらって就農が決まっている方もおられました。その後、浅間神社を訪問し、宮司の古屋真弘さんからワインの奉納やコルク供養についてお話をうかがいました。

地域おこし協力隊の皆さんと昼食を共にした後、ぶどうの丘で峡東地域世界農業遺産推進協議会の方々と意見交換をしました。ナビゲーターからは、短い時間でさまざまな活動を見せていただいたことに感謝するとともに、地域おこし協力隊など若い世代ががんばっていることが印象的だったとお話ししました、一方で、農業遺産の認知度を向上させるためには活動の「見える化」が重要であること、ビジネスの側から農業遺産が活用されることによって持続可能性が高まる可能性があること、農業関係者だけでなく教育・文化関係者、観光業関係者などの協力も得て、日本遺産とも連携したヘリテージ・ツーリズムを模索することなどを助言しました。

農業遺産地域の多くが農業生産の停滞に悩んでいる中で、この地域はシャインマスカットのおかげもあって農業生産が今のところ好調であり、後継者の確保や新規参入もそれなりにうまくいっているようです。今のうちにさまざまな活動を強化し、将来にわたって農業遺産の保全と持続的な活用が図られることを期待しています。

東アジア農業遺産学会(ERAHS)日本事務局の業務を国連大学OUIKに引き継ぎ

ナビゲーターは、2013年の東アジア農業遺産学会(ERAHS)設立以来、10年余りにわたって日本事務局を務めてきましたが、このたび国連大学とのコンサルタント契約が満了したことに伴い、ERAHSの業務を国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(国連大学OUIK)に引き継ぐことになりました。今後は「農業遺産アドバイザー」として、「農業遺産の伝道師」を目指し、個人の立場で引き続き農業遺産の活動を続けていきたいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。

バックナンバー

- 001「世界農業遺産とは?」

- 002「新潟県佐渡市で第2回東アジア農業遺産学会を開催」

- 003「先進国で初めて認定された、日本の世界農業遺産」

- 004「世界農業遺産に日本の新しい3地域が認定」

- 005「世界農業遺産認定の活用とその成果」

- 006「世界農業遺産のモニタリングと評価」

- 007「世界農業遺産の新たな進展」

- 008「日本農業遺産の初めての認定」

- 009「日本農業遺産の認定地域の紹介」

- 010「中国湖州市で第4回東アジア農業遺産学会を開催」

- 011「宮城県大崎地域が日本で九番目の世界農業遺産に認定」

- 012「静岡県わさび栽培地域と徳島県にし阿波地域が世界農業遺産に認定」

- 013「和歌山県みなべ・田辺地域で第5回東アジア農業遺産学会を開催」

- 014「3地域が世界農業遺産の申請を承認、7地域が新たに日本農業遺産に認定」

- 015「韓国ハドン郡で第6回東アジア農業遺産学会を開催」

- 016「日本の3地域がFAOへ世界農業遺産の認定を申請」

- 017「農林水産省が世界農業遺産・日本農業遺産の認定希望地域の募集を開始」

- 018「12地域が世界農業遺産・日本農業遺産の一次審査を通過」

- 019「コロナ禍の中での世界農業遺産」

- 020「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(前編)」

- 021「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(後編)」

- 022「初の認定から10年が経過し、新たな展開が期待される日本の世界農業遺産」

- 023「石川県能登地域で「世界農業遺産国際会議2021」を開催」

- 024「農林水産省は世界農業遺産・日本農業遺産の認定等を希望する地域を募集中」

- 025「山梨県峡東地域と滋賀県琵琶湖地域が世界農業遺産に認定」

- 026「和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産の認定を申請へ」

- 027「4年ぶりに東アジア農業遺産学会を中国の現地で開催へ」

- 028「中国慶元県で第7回東アジア農業遺産学会を開催」

- 029「兵庫県兵庫美方地域と埼玉県武蔵野地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 030「国内外の各地で世界農業遺産認定後の記念イベントを開催」

- 031「アンドラ、オーストリア、中国、イラン、韓国の8地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 032「国連大学OUIKが能登復興支援シンポジウムを開催」

- 033「岐阜県で第8回東アジア農業遺産学会を開催」

- 034「オーストリア、インドネシア、サントメ・プリンシペの3地域が世界農業遺産に認定」

- 035「新たに4地域が日本農業遺産に認定」

- 036「今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定」

- 037「ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定」

- 038「島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定」

- 039「韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.