- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 食べる

- 世界農業遺産(GIAHS)

- 037 ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定

0372025.07.01UPブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定

5月にブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が新たに世界農業遺産に認定され、世界農業遺産認定地域数が28か国95地域となりました。また、6月にFAOがGIAHSウェビナー「日本農業遺産(NIAHS)からの教訓:グローバルネットワークへの示唆と機会」を開催しました。

今回は、新たに世界農業遺産に認定された6地域と、FAOのGIAHSウェビナーを中心に、最近の農業遺産をめぐる動きについて紹介します。

ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が新たに世界農業遺産に認定

5月19日から21日まで開催された世界農業遺産科学諮問グループの会合で、ブラジル・パラナ州の「日陰栽培イェルバ・マテ」、中国・浙江省の「徳清淡水真珠ドブ貝複合漁業システム」、中国・福建省の「福鼎(ふくてい)白茶文化システム」、中国・甘粛省の「皋蘭(こうらん)什川(じゅうせん)古代梨園システム」、メキシコ・トラスカラの「山岳地帯におけるメテパントリ先祖代々の農業システム」、スペイン・ランサローテ島の「ハブレと火山砂の農業システム」の6地域が新たに世界農業遺産(GIAHS)に認定されました。これで世界農業遺産認定地域数は28か国95地域となりました。中国は世界最多の25地域となり、世界農業遺産の約1/4は中国にあることになります。

ブラジル・パラナ州の「日陰栽培イェルバ・マテ」ですが、ナビゲーターは、偶然、別件で今年3月にブラジル・パラナ州の研究支援財団から招待を受けて、約10日間、パラナ州の農業関係の大学などを訪問していました。ブラジルは南半球にあるので、南に行くほど暑さが和らぎます。南部にあるパラナ州は、かつては日本からの移民が多く、今も日系人の割合が高い地域です。余談ですが、パラナ州のちょうど地球の反対側(対蹠地(たいせきち))に沖縄県が位置しています。日本の対蹠地の多くは大西洋の海上となり、パラナ州は数少ない陸地の対蹠地だそうです。

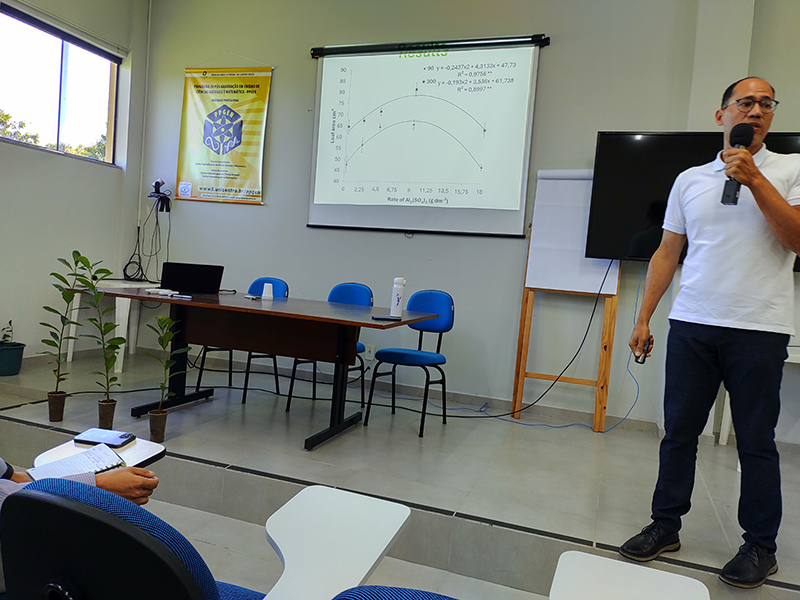

そのパラナ州のウニセントロ大学で、マテ茶の原料となるイェルバ・マテの研究発表を聞きました。FAOに世界農業遺産の認定が申請されていることは知っていましたが、そのときは、まさかこのタイミングで認定されるとは思っていませんでした。

中国・浙江省の「徳清淡水真珠ドブ貝複合漁業システム」は、エコレポ34号で報告しましたが、昨年11月に、第8回中国農業文化遺産全国会議が開催された場所で、ナビゲーターは基調講演を行うために訪問しました。こちらもFAOに世界農業遺産の認定が申請されていることは聞いていましたが、認定はまだ先のことかと思っていました。

ブラジル・パラナ州の「日陰栽培イェルバ・マテ」

何世紀にもわたって、ブラジル南部の先住民族と伝統的なコミュニティは、先祖代々のアグロエコロジカルな慣行に根ざした日陰のアグロフォレストリーシステムでイェルバ・マテを栽培してきました。在来樹種の葉は、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイなどの他の国で伝統的にシマラン、テレレ、またはマテとして消費されます。

食用作物、在来の果物、林産物を統合することで、生物多様性、食料主権、文化的アイデンティティを強化するとともに、地球上で最も危機に瀕している生物多様性ホットスポットの1つであり、生命の重要な貯蔵庫であるアラウカリア(注:別名パラナマツ)の森の保全に貢献しています。

森林破壊の影響を大きく受け、元の森林の1%しか残っていない地域で、このシステムは、生計と文化遺産を支えながら森林被覆を保護する農業慣行の珍しい例を提供します。

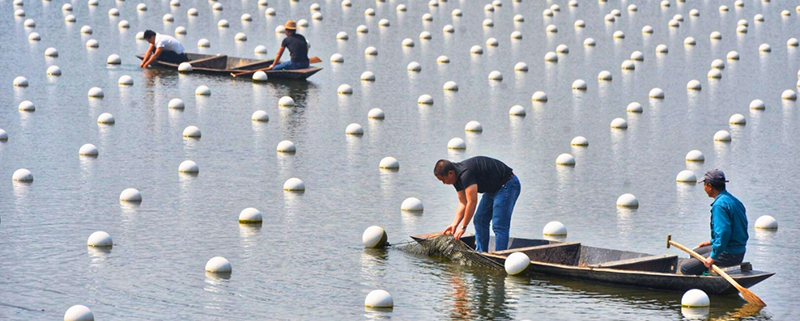

中国・浙江省の「徳清淡水真珠ドブ貝複合漁業システム」

徳清県では、養殖業者が800年の歴史を持つ魚と淡水産貝の共同栽培システムを維持しており、水産養殖と農業、それに職人技を融合させています。真珠貝の技術を中心に、真珠、米、絹などを産出します。この循環型システムは、生物多様性、食料安全保障、文化遺産を強化し、持続可能な農業、生態学的バランス、農村開発に関する世界的な洞察を提供します。

ドブ貝が、ろ過するように餌をとることによる水質浄化の効果は、アンモニアが40%、亜硝酸塩が54%、全窒素が38%、化学的酸素要求量(COD)が30%削減され、水産養殖と生態系の回復が両立しています。

このシステムは、農業、真珠加工、エコツーリズム、体験教育を通じて22,000人以上の住民の生活を支えています。

中国・福建省の「福鼎(ふくてい)白茶文化システム」

中国の福鼎では、何世紀にもわたる白茶栽培が、生態学的な知恵と職人技を融合させています。「緑雪芽」の母株と自然萎凋(注:摘み採った茶葉を日陰干しにし、わずかに縮れさせること)の職人技を中心に、茶園と森林や作物を融合させ、生物多様性を保全し、農村の生活を支えています。深い文化的ルーツ、儀式、伝統は、人々、お茶、そして土地の間の強い絆を反映しています。

このシステムは、18種類の茶樹の品種を保存し、さらに茶以外にも、41の野菜、14の果物、11の家畜、31の淡水種、32の食用菌類を含む120以上の他の農業種も包含し、生態系と食料システムのレジリエンスに貢献しています。

中国・甘粛省の「皋蘭(こうらん)什川(じゅうせん)古代梨園システム」

黄河沿いの什川鎮(注:鎮は農村地域の中心地の町)では、600年の歴史を持つアグロフォレストリーシステムが繁栄しており、伝統的な「高田」法で梨の巨木が栽培されています。果樹、作物、家畜を統合し、軟儿梨や冬果梨などの古代の品種を保存しています。干ばつや洪水に強いこのシステムは、農業生物多様性、食料安全保障、農村生活を維持しています。

梨の年間収量は200万キログラムを超えており、生鮮果実、干し梨、地元の特産品として処理されます。

乾燥した黄土高原地域に位置するこのシステムは、水不足と侵食されやすい土壌に適応した乾燥地農業を例示しています。このシステムは、伝統的な多文化の実践を維持し、化学物質の投入への依存を減らすことで、在来の植物や昆虫種の保護に役立ちます。

メキシコ・トラスカラの「山岳地帯におけるメテパントリ先祖代々の農業システム」

トラスカラ州の山岳地帯と半乾燥地帯では、3000年以上にわたり、トラスカラの農家がメテパントリ・システムを支えてきました。メテパントリとは、石の代わりにリュウゼツランを壁に使った段々畑で、畑にはトウモロコシとリュウゼツラン、豆、カボチャ、そして野生植物がモザイク状に植え付けられています。

ナワ族先住民の知識に根ざしたこのシステムは、種子を保全し、乾燥地の生物多様性を支え、地元の食料システムと生活を支え、メキシコで最も気候の影響を受けやすい地域の1つにレジリエンスと文化の継続性をもたらしています。

このシステムは、40種類のトウモロコシ在来種と30種類の食用野菜を含む140種以上の在来種を維持し、家族の伝統、種子フェア、交換ネットワークを通じてコミュニティベースの保全を実践しています。繊維、食物、飲料、土壌の安定化、花粉媒介者の生息地を提供します。

スペイン・ランサローテ島の「ハブレと火山砂の農業システム」

カナリア諸島の1つであるランサローテ島では、乾燥した黒い火山地帯が月の風景を連想させ、風が止むことはめったにありません。そこで、地元の農民は土壌の革新的な利用に根ざした優れた農業システム「エナレナードシステム」を開発しました。18世紀に起こった6年間の火山噴火の後、農民たちは土壌の水分を保持し、土壌温度を調節し、作物を保護するために、火山の礫や溶岩の破片(エナレナード)と海砂(ハブレ)を使いはじめました。

ブドウ、サツマイモ、マメ科植物はこの方法で栽培されており、ヨーロッパで最も乾燥した地域の1つで、ほとんど灌漑なしで生物多様性、生活、文化遺産を維持しています。

エナレナードシステムは12,000ヘクタール以上をカバーしています。これは、歴史的な噴火による火山灰と火山地帯から運ばれた材料を使用したマルチングと、何世紀にもわたる風と浸食によって運ばれた海砂を使用するマルチング技術であるハブレを組み合わせたものです。

FAOがGIAHSウェビナー「日本農業遺産からの教訓:グローバルネットワークへの示唆と機会」を開催

6月17日にFAOがGIAHSウェビナー「日本農業遺産(NIAHS)からの教訓:グローバルネットワークへの示唆と機会」を開催し、ナビゲーターが農水省の依頼を受けて、「NIAHSと日本の経験」について発表を行いました。NIAHSは、世界農業遺産(GIAHS)の国内版で、Nationally Important Agricultural Heritage Systemsの頭文字をとったものです。日本農業遺産は、英語では一般にJapanのJを付けて「J-NIAHS」と呼ばれています。

ウェビナーは、時差の関係で日本時間の夜9時から始まり、国連公用語と日本語の7か国語で同時通訳され世界中に配信されたので、ナビゲーターも大変緊張しました。前半は「政策・財政メカニズムを通じたNIAHSの枠組みの概要」、後半は「NIAHSとGIAHSの関係と優良事例」についてお話ししました。少し長くなりますが、せっかくの機会なので、簡潔に内容を紹介します。なお、ウェビナーでは、ナビゲーターの発表の後、新たにFAOのGIAHS事務局長になったジェレミー・ムバイラマジ氏のコーディネートで、韓国、モロッコ、中国の専門家も加わり、ラウンドテーブルで経験の交流を行いました。

◆GIAHS(世界農業遺産)の導入と日本の関わり

日本が世界農業遺産に取り組み始めたのは2010年頃からでした。主導したのは、当時ナビゲーターの上司であった国連大学の副学長で、FAOのGIAHS事務局とも連携していた武内和彦教授です。彼の強いリーダーシップにより、2011年に佐渡と能登が、先進国としては初めて世界農業遺産に認定されました。当時は、国内で世界農業遺産を知る人はほとんどいませんでしたが、熱意あるキーパーソンと支援者の尽力により認定が実現しました。

◆日本農業遺産創設の背景と日本独自の価値

世界農業遺産が開発途上国向けに設計された制度であったことを受けて、日本における認定には独自の基準が必要だと考えられました。武内教授らの研究では、以下の3つの観点が日本の農業遺産には不可欠だとされました。

1. 生態的レジリエンス(自然災害や環境変化への適応力)

2. 多様な主体の参画(過疎・高齢化地域における農業の維持)

3. 6次産業化の推進(生産・加工・販売まで地域で一貫して行う)

これを基に農林水産省で議論が行われ、2016年にJ-NIAHS(日本農業遺産)制度がスタートしました。日本農業遺産は世界農業遺産の代替ではなく、独自の価値をもつ制度として位置づけられています。

◆日本農業遺産の沿革と制度的な仕組み

日本では世界農業遺産導入後に日本農業遺産が創設されたため、制度の成り立ちは中国・韓国とは逆です。日本農業遺産は2016年度に開始され、以降2年ごとに申請・認定が行われ、2025年時点で28地域が認定済みです。このうち7地域は後に世界農業遺産にも認定されています。

世界農業遺産と日本農業遺産は、法律上に明記された制度ではなく、農水省農村振興局長による「実施要領」に基づいて運用されており、法的な裏付けよりも行政運用に依存しています。両制度は独立しており、政策上の上下関係はありません。

◆政策的・財政的な位置づけ

世界農業遺産や日本農業遺産は、当初は政策的な位置づけが薄く、世界農業遺産が初めて公的な文書に登場したのは2012年の農業白書でした。その後、2020年と2025年の「食料・農業・農村基本計画」にも明記されるようになりました。食料・農業・農村基本法には直接言及はないものの、農業・農村に対する国民理解を深めるものとして位置づけられています。

財政面では、世界農業遺産や日本農業遺産に特化した国の直接的な補助制度は存在せず、地域は一般的な農業・農村振興施策や自治体の支援を活用しています。国の予算は主に広報・普及(ウェブサイト、資料作成、イベント)や国際協力活動(FAOなど)に限られています。長期的な補助金依存を避け、自立的な地域運営が推奨されています。

◆ガバナンス・モニタリング体制

認定された地域は、5年ごとに「保全計画」を策定し、計画策定から4~5年目に自己評価を行います。この評価は「世界農業遺産等専門家会議」により審査され、次期計画へのフィードバックとして活用されます。評価とモニタリングを通じて、制度の継続的な改善が図られています。

◆NIAHSとGIAHSの制度的関係

日本では、日本農業遺産)と世界農業遺産は独立した制度であり、認定形態は日本農業遺産のみ認定、世界農業遺産のみ認定、両方に認定の3とおりに分かれています。

2019年頃までは、日本農業遺産の認定と世界農業遺産への申請承認を同時に行う例がありましたが、2021年以降は、まず日本農業遺産として認定を受け、その数年後に世界農業遺産を申請する地域が増加しています。

◆滋賀県琵琶湖地域:日本農業遺産と世界農業遺産の両方に認定された事例

滋賀県琵琶湖地域の「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」は、2019年に日本農業遺産認定と同時に世界農業遺産申請が承認され、FAOへの申請書提出(2019年10月)を経て、2022年7月に世界農業遺産に認定されました。認定までに時間を要したのは、コロナ禍の影響で手続きが遅延したためです。

琵琶湖地域では、内水面漁業と農業が融合した伝統的な「土地統合システム」が発達しており、1,000年以上にわたって農作業と魚の捕獲が一体となった暮らしが続けられてきました。特に、「受動的漁法」によって田んぼで回遊魚を獲る文化が形成されており、これは農漁業と食文化が融合した地域自給型の生計モデルとなっています。

◆日本農業遺産認定による地域への効果(定量的成果)

日本農業遺産認定による波及効果はまだ限定的ですが、次のような実績が確認されています(琵琶湖地域における2017~2021年などの期間で):新規就農者:累計513名、新規漁業従事者:累計16名、「魚のゆりかご水田」等の活動組織数:39組織 → 47組織、有機農業(水稲)面積:131ha → 269ha、森林保全に関する企業との協定締結数:23組織 → 27組織

これらは、水質・生態系保全、地域参画、ブランド向上、次世代継承、観光・教育を通じた地域価値の再評価につながっています。

◆保全活動と制度的評価

琵琶湖地域では、2019年に最初の保全計画を策定し、2020年に一部修正しました。その後、2023年に専門家による評価が行われ、2025年には新たな保全計画が策定されました。

【2023年度の専門家会議による評価】

評価:保全活動は概ね適切に実施されており、今後も継続が望まれる。

助言事項:

・「魚のゆりかご水田」やヨシ帯の課題に対し、個別対応でなく統合的な保全戦略が必要。

・湖魚の資源は回復傾向だが、食文化の衰退により需要が減っており、需要創出が重要。

・教育・観光を通じて琵琶湖への関心を高め、多様な関係者が関わる仕組みが必要。

・ヨシ群落の維持には、伐採・火入れ・活用を組み合わせた総合管理が求められる。

◆2025年策定の新たな保全計画の柱

新たな保全計画では、以下の4つの脅威とその対応策が掲げられています:

①湖魚の産卵・成育環境の変化に対し、水産資源・水質・生態系の保全管理

②担い手の減少に対し、担い手の確保・育成、伝統漁法の継承、農林水産業の魅力向上

③食文化の衰退に対し、地域の伝統食文化の継承と再評価

④社会組織の弱体化に対し、地域内外の協働促進、国際協力との連携強化

中国は第3次世界農業遺産予備リストを公表

今年1月に中国の農業農村部は、第3次中国世界農業遺産予備リストを公表しました。

2013年以降、中国では、中国重要農業文化遺産の中から世界農業遺産の候補を選定することになり、第1次として19地域の中国農業文化遺産が選ばれました。たしかに現在の中国の世界農業遺産はその中に含まれている地域が多くなっています。

しかし、中国重要農業文化遺産はその後もどんどん認定が進み、第7次認定までに188地域が認定されています。このため、中国では、中国重要農業文化遺産に認定された地域から、さらに世界農業遺産を申請する予備リストを作り、そこから世界農業遺産を申請するようになりました。第2次リストは2019年に公表され、36地域が含まれています。その多くはまだ世界農業遺産に申請されていませんが、今回さらに第3次リストを公表し、新たに30地域が加わりました。その結果、合計85地域がリストに含まれることになり、そのうち25地域が既に世界農業遺産に認定されているので、まだ60地域が世界農業遺産予備軍として申請を待っていることになります。世界最多の世界農業遺産認定数を誇る中国もいろいろと苦労しているようです。

農林水産省は農業遺産オフィシャルサポーター制度を創設

農林水産省は、地域と協働で農業遺産を保全・継承する取組を行う企業、団体等を「農業遺産オフィシャルサポーター」として登録する制度(「農業遺産オフィシャルサポーター制度」)を創設し、5月28日から試行的に登録を始めました。

この制度は、地域内外の企業・団体等との協働を通じて、農業遺産の価値を広く発信し、地域活性化につなげることを目的としています。また、現時点で具体的な取組実績がないものの、今後の参画意向がある企業・団体向けには「サポーターバンク」を設け、農業遺産地域との情報交換の機会を促進します。

試行対象地域は全国20地域で、登録された企業・団体には農林水産省から登録証が発行され、活動内容は省のホームページ等で紹介されます。

サポーターの登録対象となる企業・団体は、①ホームページやSNSなどによる広報・情報発信、②農業遺産の紹介資料の配布やイベントでの案内、③保全活動や地域イベントへの参加・協賛、④教育・体験活動の機会提供、⑤地域と連携した地域資源を活用した商品の開発・販売などの農業遺産に関する継続的な活動を実施する必要があります。

申請方法は、農林水産省の以下の特設ページをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/iahs_supporter.html

関連リンク

- 農林水産省「世界農業遺産・日本農業遺産」

- FAO: Six new sites recognized as Globally Important Agricultural Heritage Systems

- FAO: Lessons from Japan’s Nationally Important Agricultural Heritage Systems (NIAHS): Insights and Opportunities for the Global Network

- GIAHSウェビナーのWebcast Archive(1:33:22) Insights from Japan’s National Agricultural Heritage

- 農業遺産オフィシャルサポーター制度(農林水産省)

バックナンバー

- 001「世界農業遺産とは?」

- 002「新潟県佐渡市で第2回東アジア農業遺産学会を開催」

- 003「先進国で初めて認定された、日本の世界農業遺産」

- 004「世界農業遺産に日本の新しい3地域が認定」

- 005「世界農業遺産認定の活用とその成果」

- 006「世界農業遺産のモニタリングと評価」

- 007「世界農業遺産の新たな進展」

- 008「日本農業遺産の初めての認定」

- 009「日本農業遺産の認定地域の紹介」

- 010「中国湖州市で第4回東アジア農業遺産学会を開催」

- 011「宮城県大崎地域が日本で九番目の世界農業遺産に認定」

- 012「静岡県わさび栽培地域と徳島県にし阿波地域が世界農業遺産に認定」

- 013「和歌山県みなべ・田辺地域で第5回東アジア農業遺産学会を開催」

- 014「3地域が世界農業遺産の申請を承認、7地域が新たに日本農業遺産に認定」

- 015「韓国ハドン郡で第6回東アジア農業遺産学会を開催」

- 016「日本の3地域がFAOへ世界農業遺産の認定を申請」

- 017「農林水産省が世界農業遺産・日本農業遺産の認定希望地域の募集を開始」

- 018「12地域が世界農業遺産・日本農業遺産の一次審査を通過」

- 019「コロナ禍の中での世界農業遺産」

- 020「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(前編)」

- 021「農林水産省が世界農業遺産への認定申請承認3地域、日本農業遺産の認定7地域を決定(後編)」

- 022「初の認定から10年が経過し、新たな展開が期待される日本の世界農業遺産」

- 023「石川県能登地域で「世界農業遺産国際会議2021」を開催」

- 024「農林水産省は世界農業遺産・日本農業遺産の認定等を希望する地域を募集中」

- 025「山梨県峡東地域と滋賀県琵琶湖地域が世界農業遺産に認定」

- 026「和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産の認定を申請へ」

- 027「4年ぶりに東アジア農業遺産学会を中国の現地で開催へ」

- 028「中国慶元県で第7回東アジア農業遺産学会を開催」

- 029「兵庫県兵庫美方地域と埼玉県武蔵野地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 030「国内外の各地で世界農業遺産認定後の記念イベントを開催」

- 031「アンドラ、オーストリア、中国、イラン、韓国の8地域が新たに世界農業遺産に認定」

- 032「国連大学OUIKが能登復興支援シンポジウムを開催」

- 033「岐阜県で第8回東アジア農業遺産学会を開催」

- 034「オーストリア、インドネシア、サントメ・プリンシペの3地域が世界農業遺産に認定」

- 035「新たに4地域が日本農業遺産に認定」

- 036「今年の東アジア農業遺産学会の開催計画を決定」

- 037「ブラジル、中国、メキシコ、スペインの6地域が世界農業遺産に認定」

- 038「島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域などが新たに世界農業遺産に認定」

- 039「韓国済州島で第9回東アジア農業遺産学会を開催」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.