- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 暮らし

- 暮らしに役立つ食と防災

- 005 健康を維持するための備え

0052025.04.08UP健康を維持するための備え

大規模災害が発生すると、持病の悪化や精神的なストレスで亡くなる災害関連死が、建物の倒壊などによる直接死を上回ることがあります。例えば2024年に発生した能登半島地震では、直接死は228人、災害関連死は342人(2025年3月31日時点)と、災害関連死の方が多くなっています。せっかく助かった命も、避難生活での栄養不足や衛生環境の悪化により、体調を崩してしまうことがあります。

在宅避難で一番大切な「命を守るための備え」について、前回考えてきました。今回は災害関連死を防ぎ、心身の健康を維持するための備えについてお伝えします。

在宅避難 防災食の備え3か条

在宅避難時に健康を維持するために必要な備えとして、水、食べ物、明かり、トイレ、衛生用品、情報収集手段などが挙げられます。しかし、ただ備えているだけでは不十分です。

「お餅があるけど、カセットコンロがなくて調理できない」「懐中電灯はあるけど、電池がなくて使えない」といったことが起こらないよう、それぞれに必要な物を確認することが大切です。

ライフラインが止まったとき、自分には何が必要かを考え、書き出して「見える化」し、平時のうちに実際に使ってみると、せっかく家に備えておいたのに存在を忘れてしまったり、いざというときに使えなくてショックを受けたりということもないです。

まず、在宅避難のために絶対に必要な「防災食の備え3か条」を紹介します。

その1:水

その2:食べ物

その3:カセットコンロとカセットガスボンベ

この3つがそろっていなければ、せっかく備えた食材も十分に活用できません。大規模災害が発生してすぐに売り切れになり、「欲しくなった時に手に入らなかった」では困ります。いざというときに困らないよう、しっかり準備しておきましょう。

その1:水

水道管の老朽化による破裂事故は毎年発生しており、自然災害に限らず、突然の漏水や断水の可能性があります。

講演で「水は備えていますか?」と尋ねると、多くの方が「備えている」と答えます。しかし、実際には備蓄量が不足しているケースが少なくありません。水の備えが少ないと、少しずつ飲もうとして脱水症状を引き起こす危険があります。ましてや、口腔ケアに使う余裕はないでしょう。

1人1日あたり3リットル×最低3日分、できれば1週間分(計21リットル)を目安に備蓄しましょう。この量は、飲料水や料理、口腔ケアなどの口に入る水のみであり、手洗い・洗濯などの生活用水は含まれません。

水は分散備蓄で

講演の質疑応答で「水を置く場所がない」とよく言われます。4人家族で1週間分を備えようとすると水は84リットル必要になり、1か所にまとめると場所を取るうえに、地震などでその場所が崩れると取り出せなくなるリスクもあります。

そこでおすすめなのが、分散備蓄です。クローゼットやハンガーラック下の空間に箱ごと置いたり、本棚の下段に入れると重しにもなります。分散しすぎるとうっかり忘れることがあるので、ナンバリングをしたり見える場所に賞味期限を書いたりして、家族で共有するようにしてください。

また、大阪北部地震の際には、地震の揺れでマンションのドアが傾いて開かなくなり、レスキューが来るまでしばらく閉じ込められたケースもありました。どこで閉じ込められても、水があれば命をつなぐことができます。

そこで我が家では、寝室や子ども部屋など、家の各部屋に水を置いています。特に水害のリスクがある地域の戸建て住宅では、垂直避難に備えて2階にも水を備えておくことをおすすめします。その場合も賞味期限を「見える化」することを忘れずに。

水の賞味期限と活用方法

水には賞味期限がありますが、期限が切れても生活用水として活用できるため、捨てずに使いましょう。

「賞味期限が切れた水は飲めますか?」とよく聞かれます。私は自己判断で飲むこともありますが、保管状況によって品質が変わることがあるため、一律に「大丈夫です」とは言えません。もし、賞味期限が切れた水や生活用水として溜めた水道水を飲料水として使いたい場合は、携帯浄水器の活用がおすすめです。浄水器を使えば、「大丈夫かな?」と不安に思うことなく、安心して飲むことができます。

私は自宅に数個備えており、実際にお風呂の残り湯を濾過(ろか)して飲んでみたことがあります。気持ちの面で少し抵抗を感じましたが、見た目は普通の水で無味無臭ですから、非常時にはとても心強い備えになります。

ただし、入浴剤が入った残り湯は使用不可などの条件があるため、必ず説明書を確認してから使用してください。

その3:カセットコンロとカセットガスボンベ

防災食の備え3か条「その2:食べ物」は内容が多いため、次回詳しくご紹介します。今回は先に、カセットコンロとカセットガスボンベの備え方のコツをお伝えします。

ガスや電気が止まった場合に備えて、カセットコンロとカセットガスボンベを準備しておきましょう。どんな時でも温かい食べ物があると、生きる気力が湧いてきます。レトルト食品はそのままでも食べられますが、温めると格段に美味しくなります。

仙台に住む女性から、こんな話を聞いたことがあります。

「東日本大震災の時、家にスパゲッティはあったのに、熱源がなくて調理できず、そのままポリポリかじったけど、食べられなかった」

家に米や餅、乾麺があっても、熱源がなければ調理できません。冷蔵庫や冷凍庫に食材があっても、活用できず無駄になってしまいます。

私は毎日温かいお茶を飲むので、カセットコンロは必需品です。海外に行くときもティーバッグを持参し、ホテルで温かいお茶を飲んでいます。いつもの一杯のお茶は、私にとってとても大切なひととき。ほっとできる時間になります。災害時も、普段と同じ温かいお茶が飲めれば、少しでも日常を取り戻せるのではないでしょうか。

カセットガスボンベの使用期限

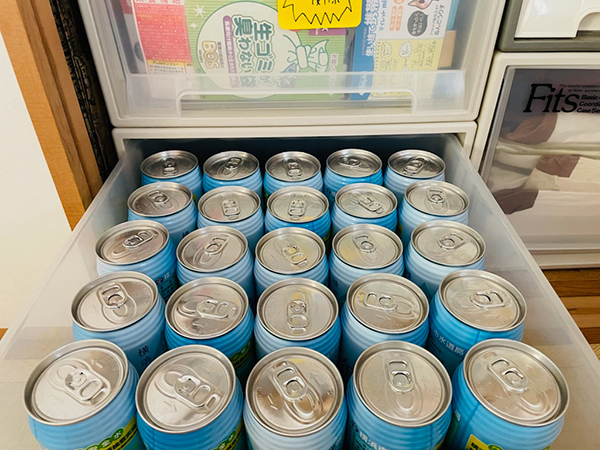

カセットコンロとカセットガスボンベの備えは大切ですが、問題はカセットガスボンベの保管数です。

農林水産省は1人1週間あたりおおよそ6本程度の備蓄を推奨しています。たくさん備えると安心ですが、使用期限の目安は約7年、カセットコンロ本体の寿命は約10年とされています。そのため、一度に大量購入するのではなく、普段から使いながら買い足す「ローリングストック」が理想的です。

例えば、カセットコンロでお鍋や料理をするなど、月に1度は使用する機会を作るとよいでしょう。また、3本パックなどで購入した場合は、ボンベにナンバリングし、使用開始日を記入するのがおすすめです。

仕事柄、撮影現場などでカセットコンロを使うことがあるのですが、「どれから使ったか分からない」と、カセットボンベを振って重さを確認する人をよく見かけます。カセットガスボンベも「見える化」して、しっかり管理しましょう。

カセットガスボンベで使えるヒーター

私は常にカセットガスボンベを多めに備えていますが、7年の使用期限内に使いきるのが大変だと感じていました。そんな時、実家の母が「持ち運びできるから」と、カセットガスボンベを使用するヒーターを脱衣所で使っていると聞きました。

「腹が立つほど消費が早いのよ」と話していたのですが、それを聞いて私は「ローリングストック用にちょうどいい!」とひらめき、2台購入しました。私は寒さにとても弱いので、これがあれば真冬の災害時にも役立ちそうです。普段から使い、もしもの時も活用!「備えあれば憂いなし」を、改めて実感しました。

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.