- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 学ぶ

- 統計から暮らしを読む

- 006 家庭で使われている給湯機器は?

0062025.09.16UP家庭で使われている給湯機器は?

皆さま、こんにちは。相変わらず残暑の厳しい日々が続いていますが、皆さま体調はいかがでしょうか?

さて、この9月で、このコラムの連載が始まって1年が経ちました。皆様にお伝えしたいことがたくさんあるので、最初はどんどん書き進められると思っていたのですが、どうすればわかりやすく伝えられるのか、どうすれば多くの人に興味を持ってもらえるのか、色々考えると結構大変で、更新頻度は今のところ年間6回というペースに落ち着いております。しかし、私にとってこのコラムの執筆は、家庭の省エネ・脱炭素に関する言葉を養うための貴重な勉強の機会になっています。これからも引き続きよろしくお願い致します。

さて今回は、給湯を取り上げたいと思います。日本人にとって給湯は、単なる生活インフラではありません。入浴は、身体の汚れを落とすだけでなく、心身を癒す営みとなっています。かつては、お風呂に浸かるためには、薪で湯を沸かすという肉体労働が必要でした。しかし、一般家庭用の給湯設備が広く普及したことで、現代では入浴に手間がかからないようになり、誰もが容易に自宅で入浴することができるようになりました。

ここでは先ず、給湯のためのエネルギー消費により、どのぐらいのCO2が排出されているのかを、環境省の「家庭部門のCO2排出実態統計調査」(家庭CO2統計)(注1)から見てみましょう。

1世帯が1年間で給湯のために排出するCO2の量は?

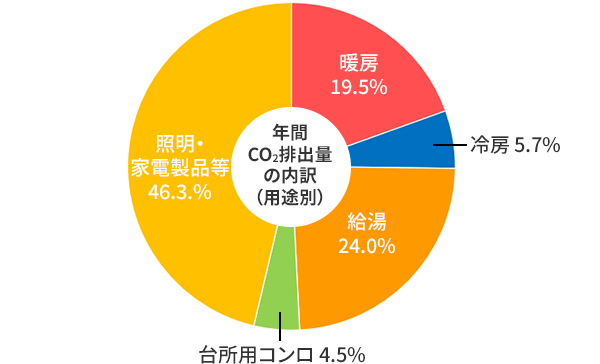

図1は、1世帯が1年間で排出するCO2の量を、暖房、冷房、給湯、台所用コンロ、照明・家電製品等という5つの用途に分けて、それぞれがどのぐらいの割合を占めているのかをみたものです。この連載の第2回(注2)では2022年の結果を紹介しましたが、こちらは2023年の結果です。どちらも大きな違いはありません。

図1を見ますと、給湯の割合は全体の24%となっています。前回(注3)、2023年度に1世帯が1年間で排出したCO2の量が2.47トンだったことを紹介しましたが、それを踏まえますと、1世帯が1年間で給湯のために排出するCO2の量は、2.47トン×24%=0.59トンということになります。CO2排出量ではなくエネルギー消費量でみると、家庭全体のエネルギー消費量のうち、給湯用途が約3分の1も占めています。

【図1】2023年度の世帯当たり年間CO2排出量の内訳(用途別)

※四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります。

給湯によるCO2排出量が全体に占める割合は、10地方別(注4)に分けてみても21~27%となっており(沖縄は約15%)、家庭からのCO2排出量の大きな部分を給湯が占めていることが分かります。

この主たる要因は入浴です。ということで、少しだけですが、平均的な入浴状況も見てみましょう。

1週間のうち何日入浴する?

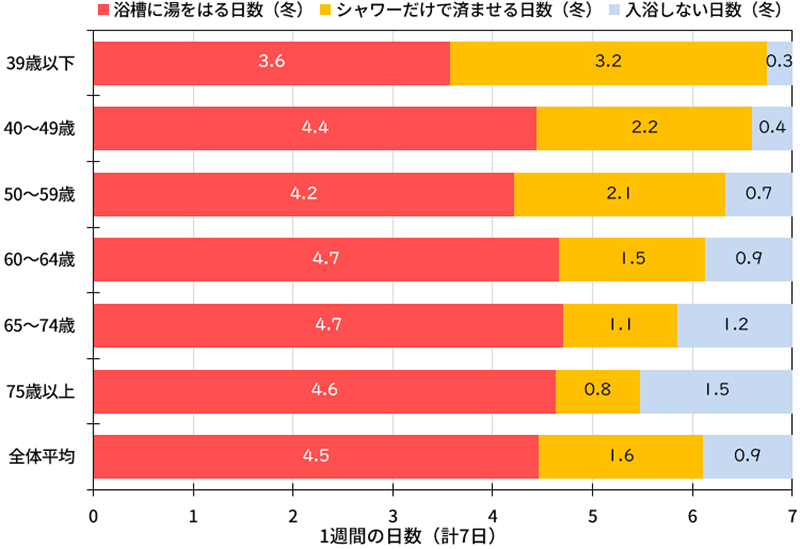

図2(注5)は、2023年度の冬期に1週間当たり何日入浴したのかを、世帯主の年齢別に示したものです。これを見ると、若い世帯では、浴槽に湯をはらずにシャワーだけで済ませることが多いことが窺えます。一方で、湯にも浸からずシャワーも浴びない、という日数は、若い世代になるほど少なくなっています(注6)。

【図2】冬期の1週間当たりの入浴日数(世帯主年齢別・2023年度)

※四捨五入のため、合計が7日にならない場合があります。

このような結果を見ると、若い世代にとっての入浴は、リフレッシュの機会というよりも、日々を清潔に過ごすための機会となってきているのかもしれません。これは、多くの若い世帯が住んでいるアパート等にある浴槽が小さいことも一因かもしれません。本当はゆっくり湯船に浸かりたいけれども、アパートのお風呂では寛げない、ということは、私自身も学生時代に経験しました。

エネルギー消費の観点で言えば、浴槽に湯をはるよりもシャワーだけで済ませる方が、省エネになる傾向があります。浴槽に湯をはる時も、頭や身体を洗う際にはシャワーを使いますので、シャワーだけで済ます場合よりもエネルギー消費量は増えがちです。浴槽に湯をはる場合は、何度も追い焚きをしたり、必要以上の量の湯を沸かしたりしないよう、心がけましょう。

お宅で使用している給湯設備は?

ところで皆さんは、ご自身がどんな給湯設備を使っているか、答えられますか?家庭CO2統計では、使用している給湯設備の種類が何かを調査しています。調査票(注7)では、10個の選択肢があり、その中からご自身が使用しているものを選ぶようになっています。皆さんは分かりますか?

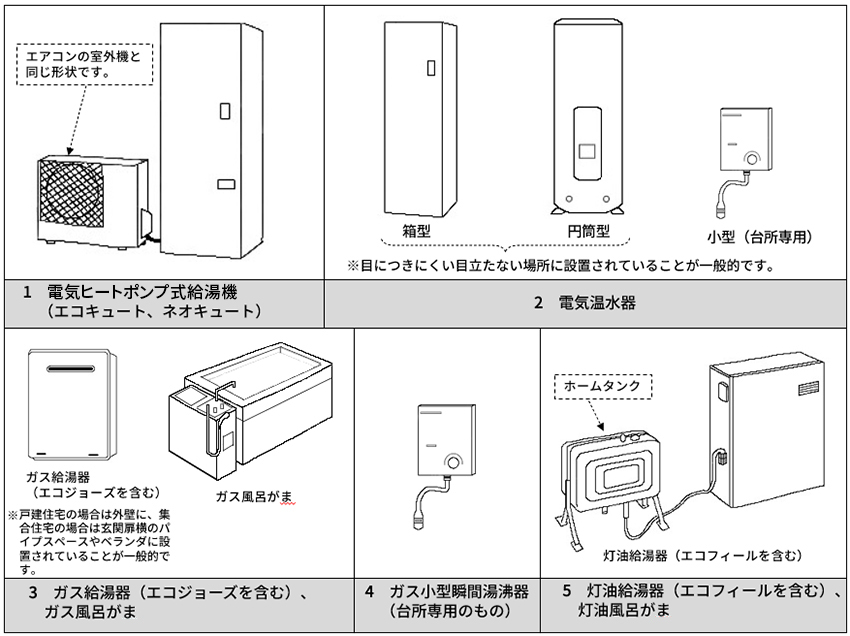

1. 電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート・ネオキュート)

2. 電気温水器

3. ガス給湯器(エコジョーズを含む)・ガス風呂がま

4. ガス小型瞬間湯沸器(台所専用のもの)

5. 灯油給湯器(エコフィールを含む)・灯油風呂がま

6. 太陽熱を利用した給湯器

7. ガスエンジン発電・給湯機(エコウィル)

8. 家庭用燃料電池(エネファーム)

9. その他

10. 自宅でお湯は出ない(給湯器・給湯システムはない)

参考に、上記1~5のイメージ図を図3に示します。見覚えはありますか?

どうでしょうか?簡単ですか?難しいですか?

実は、家庭CO2統計で返ってくる調査票を見ていると、多くの方が回答に悩んでいることが感じられます。それには主に2つの理由があると考えられます。

まず、給湯設備は普段目に見えないところにある、ということが挙げられます。一戸建て住宅の場合は家の裏側に、集合住宅の場合は給排水管やガス管が隠れている玄関横の扉の中(パイピングスペース)等に、それぞれ設置されていることが一般的ですが、そのような場所は、普段あまり見ることがありません。

その上、自分では購入したことがない、という人が多いのも、給湯設備の認識に影響を与えていると考えられます。賃貸のアパートやマンションに住んでいる場合、給湯器の存在を一度も意識したことが無い、それどころか、その熱源がガスなのか電気なのかも考えたことが無い、という人だっているのではないかと思います。

このように存在感のない給湯設備ですが、一方で先ほど述べたように、日本の家庭では、給湯によるエネルギー消費量・CO2排出量は非常に多くなっています。給湯に対して無意識でいるのではなく、しっかりと省エネ・省CO2の対象として認識することが大切だと思います。

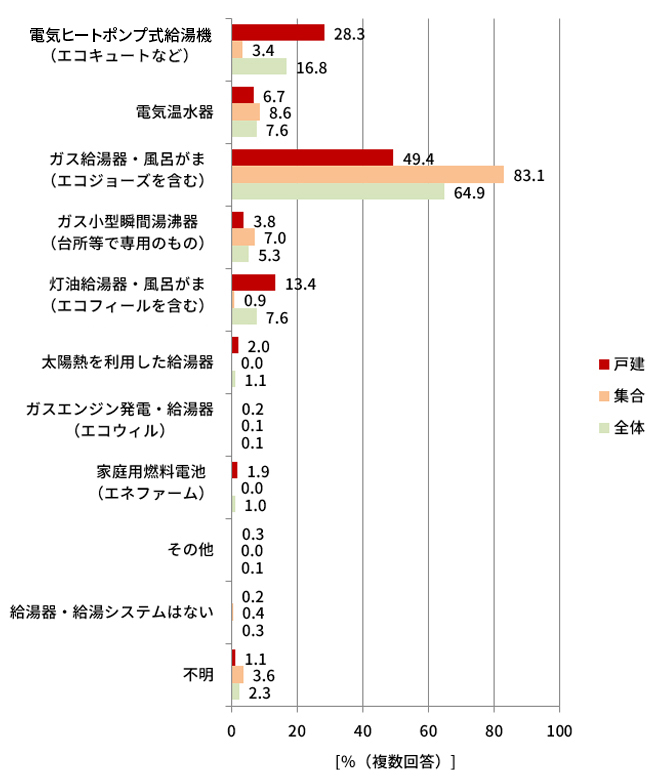

図4は、現在どのような給湯設備が使われているのかを住宅の建て方別に示したものです(注5)。この図からはいくつかの特徴が窺えますが、ここでは、高効率給湯器(注8)のひとつとして国や行政も強く普及を後押ししている電気ヒートポンプ給湯機に着目してみます。

図4を見ると、電気ヒートポンプ給湯機は集合住宅でほとんど普及が進んでおらず、圧倒的にガス給湯器のシェアが大きいことが分かります。電気ヒートポンプ給湯機は、 空気中にある熱を利用してお湯を沸かす、エアコンと同様の原理の給湯機で、従来の給湯器に比べてエネルギー効率が非常に高く、エネルギー消費量を大きく減らすことができると言われています。しかし、設備の価格が高いこと、設備が大きく重いこと等の理由から、集合住宅、特に既築物件に導入することが非常に困難です。そのため、小型で安価なガス給湯器が普及しているのです。

ガス給湯器は長年、集合住宅の開発および普及と歩調を合わせて進化してきたため、集合住宅への適合水準が非常に高く、コンパクトにすっきりと設置されており、他の給湯設備への置き換えは困難です。一方で、これからの脱炭素社会の実現に向けては、集合住宅の給湯設備にも、更なる高効率化・低炭素化のための対策が求められています。しかし、現状ではこれに対する有効な設備として確定的なものは存在していません。集合住宅用の給湯設備として、これからどのようなものが登場するのか、皆様もぜひ注視してみてください。

設備の効率が上がればエネルギー消費量は減るのだろうか?

ところで、給湯設備の効率が上がれば給湯のエネルギー消費量は減るのでしょうか?恐らく減るとは思います。しかし、期待しているほどは減らない可能性は十分あると思います。その主な要因は、私たち使い手です。

給湯設備の効率が上がるということは、お湯を沸かすのに必要なエネルギー消費量が減って、お湯の値段が安くなることに繋がります。しかしそれは、効率が上がる前と後で、お湯の使い方が変わらない場合の話です。お湯の値段が安くなれば、その分だけお湯をたくさん使うことになりやすいです。場合によっては不必要な消費をしてしまうかもしれません。このようなことを「リバウンド」といいます。

設備の効率向上は、間違いなく重要なことです。しかし、効率が上がることは、使い手の習慣や意識を変えることもある、ということを、是非認識しておいてください。これは給湯に限らず、様々なところで言えることです。効率向上の効果を、しっかりとエネルギー消費量の削減に繋げるためには、使い方がカギになるのです。

いかがでしたでしょうか。随分と長い文章になってしまい、申し訳ございません。普段給湯のことを意識して考えていなかった人も、是非、お湯の使い方について考えるきっかけにしてもらえると嬉しいです。お湯の使い方については、まだまだご紹介したいことがあるのですが、それはまた別の機会にしたいと思います。

注釈

- (注1)

- 環境省 家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)

- (注2)

- エコレポ「統計から暮らしを読む」第2回:1世帯が排出するCO2の量を地域別にみると?

- (注3)

- エコレポ「統計から暮らしを読む」第5回:家庭のCO2排出量・エネルギー消費量はどう推移してきた?

- (注4)

- 家庭CO2統計における地方と都道府県の対応は以下の通り。

北海道:北海道

東北:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東甲信:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北陸:新潟県、富山県、石川県、福井県

東海:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄:沖縄県 - (注5)

- 令和5年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査(確報値)を用いて、住環境計画研究所が作成

- (注6)

- なお、夏期の入浴日数については、年齢の差異は小さくなっています。

- (注7)

- 環境省 令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)調査票

- (注8)

- 環境省デコ活「高効率給湯器って何?」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.