- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 学ぶ

- 統計から暮らしを読む

- 005 家庭のCO2排出量・エネルギー消費量はどう推移してきた?

0052025.07.15UP家庭のCO2排出量・エネルギー消費量はどう推移してきた?

皆さま、こんにちは。すっかり夏になりましたね。今年は6月から猛暑日が続いていますが、お元気ですか?先日、東京大学と東京都が共同で、熱中症事例の分析結果を発表したのですが(注1)、これによると、2013~2023年の東京23区における屋内での熱中症死亡例は1,295件あって、そのうち213件(16.4%)は、エアコンがあるにもかかわらず適切に使いこなせていなかったために死に至ったと思われる事例だったとのことです。適切に使いこなせていなかった例というのが…

・リモコンの電池が切れていて使えなかった。

・リモコンの温度設定は 28度になっていたが、「暖房」設定になっていた。

・エアコンはついていたが、機能しておらず、温風が出ていた。

・エアコンはついていたが、送風モードや掃除モードのままであった。

・エアコンはついていたが、送風口にホコリが詰まっており、風が出ていなかった。

・2階のエアコンはついていたが、1階で倒れて亡くなっていた。

・エアコンをつけていたが、電気毛布を使っていた。

このような事例の多くは高齢の方の死亡例とのことです。夏本番に向けて、今一度、ご自身だけでなくご家族でもエアコンの使い方やエアコンの状態を確認しておきましょう。

さて、前振りが少し長くなりましたが、同じく先日、環境省の「家庭部門のCO2排出実態統計調査」(家庭CO2統計)(注2)の2023年度値が公表されましたので(注3)、今回はその結果を使ってみたいと思います。これまでの4回は、2022年度の調査結果のみを紹介してきましたが、今回は、家庭CO2統計が始まった2017年度から2023年度までの7年間で、家庭からのCO2排出量やエネルギー消費量、さらには支払金額がどのように推移してきたのかを紹介したいと思います。

7年というのは統計の蓄積としては決して長くはないのですが、その間には新型コロナウィルスの蔓延やウクライナ危機という未曽有の事態も発生し、社会にも人々のライフスタイルにも大きな変化が起きました。そういった部分も家庭CO2統計は捉えました。今回はその一部を見てみましょう。

家庭からのCO2排出量・エネルギー消費量・支払金額は近年どう推移してきた?

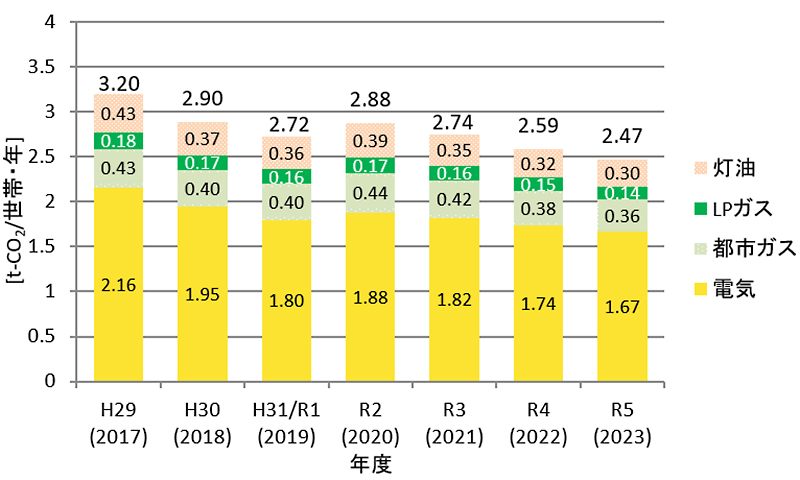

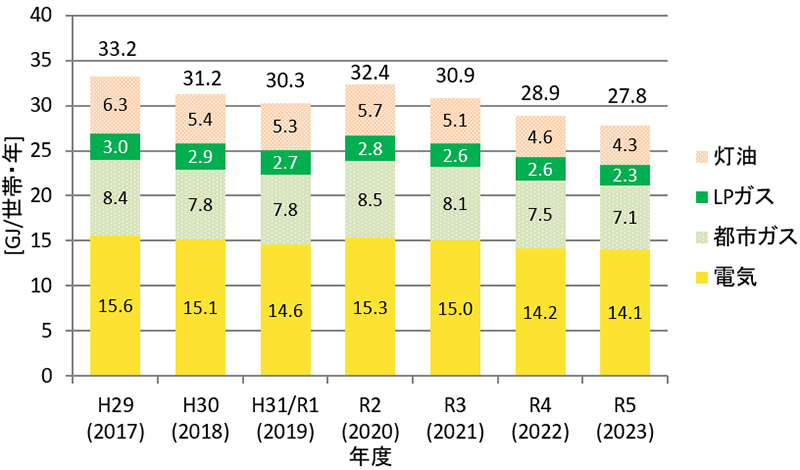

図1は、1世帯あたりの年間CO2排出量が、2017年度から2023年度までの7年間でどのように推移してきたのかを示したものです。同じように図2は、年間エネルギー消費の量の推移を示しています。

先ず注目してほしいのは図1にある2023年度の「2.47」という数字です。この連載の第1回(注4)で、2022年度の1世帯当たりの年間CO2排出量が2.59トンであることを紹介しましたが、1年経って2.47トンに減少しました。そしてこれは、この7年間で最も少ない排出量となっています。この傾向は、エネルギー消費量で見た場合でも同じように確認されています。図2をご覧ください。2023年度のエネルギー消費量は、この7年間で最も少ない消費量となっています。

さらにこの2つの図を見ると、この7年間の中で1回だけ増加に転じた年度があることがわかります。2020年度です。2020年度は新型コロナウィルスの蔓延に伴う外出自粛という前代未聞の社会状況に陥った年でした。家にいる時間が長くなったので、家でのエネルギー消費の機会が増え、それがCO2排出量の増加に繋がりました。しかしそれ以降は一貫した減少傾向に転じています。あれほどの社会的インパクトがあった2020年度でしたが、こうやって推移を見てみると、ほんの数年前よりCO2排出量もエネルギー消費量も少なかったことが分かります。

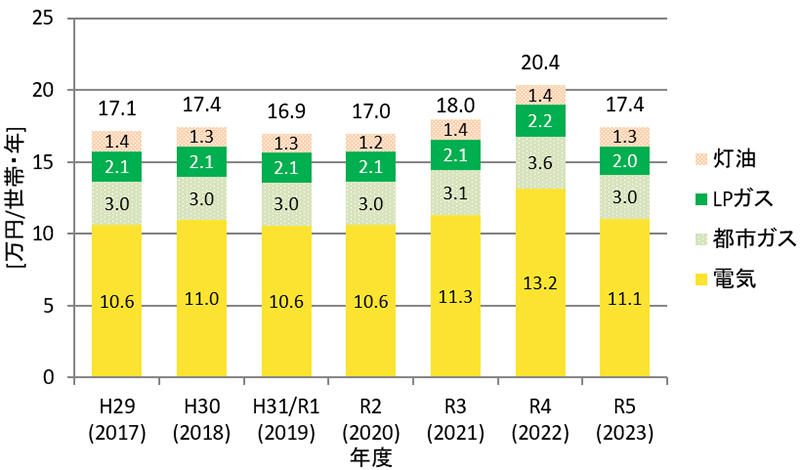

続いて、支払金額を見てみましょう。(似たような図をたくさん出してしまい、ごめんなさい!)

これを見ると、先ほどの2つの図とは傾向が異なっていることが分かります。CO2排出量やエネルギー消費量は2017年度から基本的に減少傾向にあり、この7年間で大きく減少しています。しかし、支払金額を見てみると、2017年度と2023年度ではほぼ同水準です。ここからは、エネルギー代が値上がりしてきていることが分かります。特に2022年の支払金額は、この7年間の中で特に高くなっています。ロシアがウクライナに侵攻したのが2022年2月24日で、そこから燃料費が高騰したことは記憶に新しいのではないかと思います。2023年度はその傾向が多少緩和されましたが、エネルギーコストについては今後も楽観視できない状況が続いています。

長期的にはどう推移してきた?

さて、2017年以降の7年分のデータを見ただけでも、色んな事がわかったかと思いますが、もっと長期的に見た場合も気になりませんか?

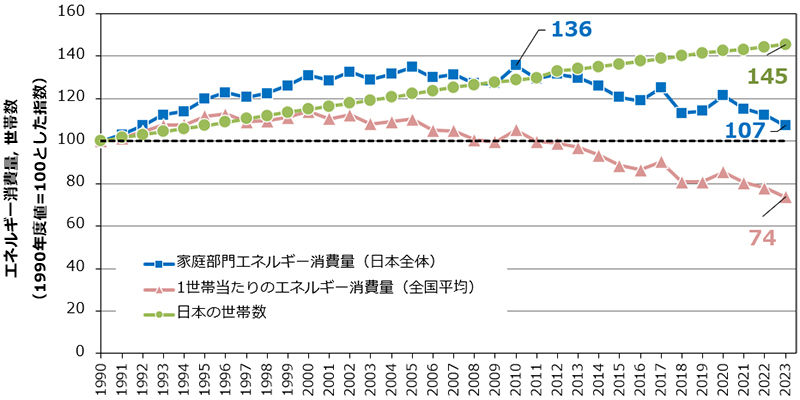

家庭CO2統計は2017年度以降の結果しかないので、ここからは資源エネルギー庁の「総合エネルギー統計」(注5)を参照して、1990年からのエネルギー消費量の推移を見てみましょう。

ここで青色の線に注目してください。この線は日本全体の家庭におけるエネルギー消費量の推移を示しています。1990年度から2023年度の間で最も多かったのが2010年度になります。この図は1990年度の値を100とした時の値で示しています(このような数値を「指数」と言います)。2010年度の136という数字は、1990年度のエネルギー消費量よりも(136−100=)36%多い、ということを意味しています。2010年度というのは東日本大震災直前ですね。ここから日本の家庭でのエネルギー消費量は、多少の増減はありながらも、比較的堅調な減少トレンドに入っていて、2023年度には1990年度と比べて(107−100=)7%大きいという程度まで下がってきました。実に、1990年代前半の水準です。

さらに緑色の線は、日本の世帯数の推移を示しています(注7)。見ての通り、1990年度以降、一貫して増加し続けています。青色の線の数値を、緑色の線の数値で割り算すると、1世帯あたりのエネルギー消費量が計算できます。それがピンク色の線です。これを見ると、1世帯あたりのエネルギー消費量は、2000年度頃からほぼ下がり続けていて、2023年度には1990年度と比べて(74−100=)マイナス26%となっています。この中には、1人暮らしの世帯や少人数の世帯が増えてきたことなどの影響も反映されているのですが(世帯人数が減れば、1世帯あたりのエネルギー消費量も減る傾向にあります)、それだけではなく、省エネルギーの進展も間違いなく含まれています。特に2010年以降は、LED照明の普及に加え、住宅や様々な設備の性能面での向上もありましたし、さらに省エネ意識の向上のような要素も含まれていると考えられます。

とは言っても、このような比較をする際には、よく考えないといけないことがあります。

社会や生活が変化し、その結果、エネルギーの使い方が変化した

皆さんは1990年の生活を想像できますか?スマートフォンどころか携帯電話もまだ一般世帯の生活の中には登場していない時代です。パソコンすらほとんど普及していません。いわゆる「バブル崩壊」が1991年です。経済状況も生活スタイルも今と大きく異なっていたわけです。私たちは、1990年度から同じ生活をしながら省エネに努めてきたわけではありません。大きく生活スタイルや経済状況が変わったことに伴い、エネルギーの使い方も大きく変わったのです。その結果が先ほどの「マイナス26%」です。エネルギー消費は生活の足あとなのです。

家庭部門のエネルギー消費量はまだまだ削減することが求められています。しかし、エネルギー消費量を削減することは、昔の暮らし方に戻ることを意味するわけではありません。私たちはこれからも、変化し続ける社会の中で、自分たちの暮らし方を見つけていくことになります。その暮らし方の中で、いかに省エネを進展させていくことができるのか、そこが求められるのです。

いかがでしたでしょうか。今回は少し難しかったかもしれませんね。しかし、このようにエネルギー消費量やCO2排出量の推移を確認することは、省エネ・省CO2を考える上でとても大事です。今後このような推移のデータを見る際には、期間内で社会や生活がどう変わったのか、そして、これからどう変わってゆきそうかも想像してみてください。簡単なことではないと思いますが、でも色々考えてみることは意外と楽しいかもしれませんよ!

注釈

- (注1)

- 東京大学大学院医学系研究科, 東京都監察医務院(2025)「熱中症で死なせないために エアコンを使いこなせない人を取り残さないように」

- (注2)

- 環境省 家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)

- (注3)

- 環境省「令和5年度 家庭部門の CO2排出実態統計調査 結果について(確報値)」

- (注4)

- エコレポ「統計から暮らしを読む」第1回:1世帯が排出するCO2の量はどのぐらい?

- (注5)

- 経済産業省資源エネルギー庁 総合エネルギー統計 エネルギーバランス表(詳細表)

- (注6)

- 経済産業省資源エネルギー庁 総合エネルギー統計 エネルギーバランス表(詳細表)および、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数をもとに、住環境計画研究所作成

- (注7)

- 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

バックナンバー

- 001「1世帯が1年間で排出するCO2の量はどのぐらい?」

- 002「1世帯が排出するCO2の量を地域別にみると?」

- 003「1世帯が排出するCO2の量を住宅の建て方別にみてみると?」

- 004「家庭の中でよく使われている暖房機器は?」

- 005「家庭のCO2排出量・エネルギー消費量はどう推移してきた?」

- 006「家庭で使われている給湯機器は?」

- 007「高断熱窓はどのぐらい普及している?」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.