- エコナビTOP

- 連載コラム「エコレポ」

- 学ぶ

- エコアナウンサーの視点から

- 003 深呼吸する時間、つくりませんか?~地域と人ともに歩む今帰仁(なきじん)ウェルネスプログラム~

0032025.07.08UP深呼吸する時間、つくりませんか?~地域と人ともに歩む今帰仁(なきじん)ウェルネスプログラム~

沖縄県今帰仁村(なきじんそん)ではリフレッシュしながら、働く人の心と体の健康、チームビルディング、生き方や働き方などを考える時間を過ごす、ウェルネスプログラムが進行中です。世界遺産の今帰仁(なきじん)城跡(じょうあと)や独自の文化、多様性に富む自然、そして地域の人を活かしたプログラムです。【注1、2】

このプログラムのユニークな点は、単なるウェルネスツーリズムにとどまらず、企業の人的資本経営への貢献、地域の人が生きがいをもって活動に参加できること、地域が経済的に持続していく視点を含んでいることです。【注3】

今回は、私がこの取り組みに3年間関わるなかで学んだことや気づいたことをお伝えします。

地域の課題解決のために

飛行機で羽田空港から3時間ほどで那覇(なは)空港に到着。そこからバスやレンタカーなどで一時間半。「やんばる」と言われる沖縄北部に位置する、人口およそ9200人(令和7年現在)の村が今帰仁村です。農業と観光が主な産業です。

日本の多くの地域で直面している人口減少問題。都道府県別人口増減率でみると、2024(令和6)年、日本で人口が増加しているのは東京都と埼玉県のみ。現在は微減しているものの2021年まで人口が増え続けたのが沖縄県で、「15歳未満人口の割合が75歳以上人口の割合を上回る」のは沖縄県だけです。

今帰仁村の人口は令和3年のデータで増加。関東や近畿地方からの転入者がいることで自然減少より社会増加が勝っていましたが、現在は減少しています。

いかに人口の減少を進めないか、「関係人口」=「地域と多様に関わる人々」をいかに増やしていくかは日本の地域の共通課題です。

今帰仁村観光協会の事務局長を務める横澤一美(よこざわかずみ)さんは、今帰仁村で生まれ育ち、東京の大手IT企業で長年働いたのち、壮年を迎え生まれ故郷にもどり、課題解決に取り組んでいます。今帰仁村観光協会は2022年から新たな観光プログラムであるウェルネスプログラムを企画し、その担い手の育成を行ってきました。その担い手の一期生が2024年に「今帰仁ちゅーなー」として活動をスタートさせました。【注4】

「今帰仁ウェルネスプログラム」の担い手は、「今帰仁ちゅーなー」

このプログラムは、今帰仁村の地の利を活かし、仲間同士が緊張をほぐし心を開いて行うチームビルディング、企業としての社会課題との向き合い方、地域とのかかわりを考える時間などを提供するものです。そして、「人を起点にして地域に事業を生み出す会社」という使命を掲げ、伴走型コンサルティングをモットーとする株式会社さとゆめのみなさんが支援しています。【注5】

プログラム参加者は、リモートワークを行いながら今帰仁村の自然や文化を知ることはもちろん、今帰仁村の課題を知ることで、自分たちの地域の課題にも考えが及ぶと言います。プログラムの内容は参加者の要望を踏まえてつくります。そのプログラムの担い手が「今帰仁ちゅーなー」です。

「今帰仁ちゅーなー」は、企業の健康経営やマインドフルネス、SDGsや歴史、⾃然体験の実践といった村独⾃の課程を学んだ「なきじんちゅ(今帰仁の⼈)」のことで、プログラムで訪れる人の「⾃然の中で⼼⾝を整える=チューニング」を促すという意味を持っています。

「今帰仁ちゅーなー」は、世界遺産の今帰仁城跡を案内したり、沖縄でも指折りの青い海とサンゴ砂の海辺のごみ拾いをしながらサステナビリティをともに考えたり、有機栽培で育てた沖縄特有の月桃(げっとう)やハイビスカスなどの植物からヘアケア・ボディケア製品を作る生産者を訪問して交流したり、マインドフルネスヨガ、森や海のセラピーを行うなど、それぞれの個性を活かしたメニューが生まれています。

「今帰仁ちゅーなー」には、さまざまなバックグラウンド(背景)を持った方がいます。たとえば、今帰仁生まれの人は特有の慣習に詳しく、どんな生活が営まれてきたか身をもって知っています。たとえば、首里(しゅり)は琉球(りゅうきゅう)王国時代の現在の那覇にあたる場所ですが、今帰仁からみる首里との関係や戦前戦後の歴史など、教科書から学ぶことができない話も聞くことができます。また、今帰仁村の暮らしに魅せられ他県から移住し、新鮮な視点で感じる今帰仁村の良さをウェルビーイングとして実感し、多くの人に伝えたいという人もいて、年齢も10代から80代と多様です。

私は2023年から「今帰仁ちゅーなー」育成プログラムで講師を担当しています。私の役割は「今帰仁ちゅーなー」を目指す人にSDGsやサステナビリティについてお伝えし、その上で、個々の多様性を活かして活動するためのパーパス/どうありたいかを考えるワークショップを行い応援する、言わばサポーターです。

学んだこと~プログラムの利点~

土日に観光客が押し寄せ、電車がほとんどなく移動ためのレンタカーの数が足りないなどオーバーツーリズムが問題となっている沖縄ですが、平日に沖縄県内外の企業にリモートワークをしながら健康経営の一環として来訪してもらうことで、企業にもWin、地域にもWin、となることを目指しています。このプログラムは基本的には、顧客は企業や団体として設計されています(他は応相談)。

企業にとっての利点…企業の福利厚生として今帰仁村での滞在に、リモートワークや「今帰仁ちゅーなー」による地域・歴史などの案内が含まれることは、都市での日常のあわただしさから離れ、本業において発想の転換やイノベーションが期待できます。近年、離職率の高さが企業の課題となっていますが、仲間とコミュニケーションも深めることで、働く人に会社に愛着を持ってもらうことにもつながります。

地域にとっての利点…オーバーツーリズムによる暮らしの道の渋滞の緩和や、近隣自治体の大型観光施設に訪れる人が素通りしてしまうという問題の解決策の一助になること。また、雇用や経済の維持、自然への関心を喚起することで景観の保全に貢献することなどが挙げられます。

「今帰仁ちゅーなー」にとっての利点…愛着のある地域のために活動し、地域への自らの貢献がやりがい・働きがいとなり、仕事を通して自己実現も可能であること、収入を得られることなどが挙げられます。

学んだこと~今帰仁村の自然と歴史、そして文化~

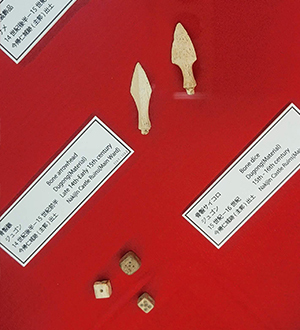

沖縄は本州より中国や台湾など東南アジアに近く、いにしえの時代より近隣諸国の影響を色濃く受け、交易が盛んでした。グスク(城)時代と呼ばれる11~13世紀のやんばるでは、北山(ほくざん)の中心であった今帰仁グスクが権力を得ていました。北山は13世紀末には奄美地方まで勢力を拡大していたそうです。このころ本州は平安から鎌倉時代です。沖縄本島には3つの勢力である山北(さんほく)・中山(ちゅうざん)・山南(さんなん)という三山が築かれ、15世紀初めには尚巴志(しょうはし)によって統一され琉球王国が誕生します。今も当時の物語をやんばるの小中高校生が舞台『北山の風』で演じています。

その後は1609年に薩摩の侵攻、1879年明治政府が琉球藩を廃止、沖縄県が置かれます。450年の長きにわたる琉球王国の歴史と1945年の第二次世界大戦、80年前の沖縄戦に思いをはせるとき、現在の世界状況を鑑み平和を願わずにはいられません。

気づいたこと~体感のススメ~

単なる観光ではなく、今帰仁村を学び歩き味わい自然の中で五感を研ぎ澄ますことで自分たちの住む地域のことや社会の中における自社や個人の役割や貢献にも思いが及びます。日常と離れ今帰仁の海に触れ風を感じると、自分を俯瞰(ふかん)することができ、日々の生活では味わうことのできない精神の開放を感じ、家族や大切な人を思いやる気持ちが湧き出てきます。一度行ったら「また帰ってきたくなる」今帰仁村。時には、今いるところから少し離れることで見えてくることがあるのだと気づかされます。

横澤さんは「ひともうけができて嬉しい」と言います。これは「人もうけ」の意味です。人と人がつながることでうまれる笑顔、思いやりの心、気持ちの良い関係。そこからどんな行動や相乗効果が生まれるのか、ワクワクする言葉です。

私が「今帰仁ちゅーなー」を目指す方々と行ったパーパス/どうありたいかを考えるワークショップでは、本質的な行動のための源泉は、生き方や育った環境、学びや経験してきたなかで感じているモヤモヤや問いから生まれる使命感と考え、自分のこれまでのストーリーを書き出し、なぜ「今帰仁ちゅーなー」をやりたいのか?自分の良いところ強みは何か?などをじっくり深めました。

単なる旅行や研修ではない、今帰仁村で体感するウェルビーイング。グループや会社のチームで、深呼吸する時間をつくってはいかがでしょうか。まだ見ぬ人を思い、力を注ぐ「今帰仁ちゅーなー」があなたを待っています。【注6】

参考文献

・今帰仁村教育委員会社会教育課文化財係編(2012)「今帰仁村の自然 今帰仁村文化財ガイドブックvol.3」

注釈

- 【注1】沖縄県今帰仁村│企業向けウェルネスプログラム

- 【注2】ウェルネスとは、よりよく生きようとする生活態度。身体の健康、精神の健康、環境の健康、社会的健康を基盤にして、豊かな人生をデザインしていく、自己実現。(出典:国立大学法人琉球大学ウェルネス研究分野)

- 【注3】人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方。(引用:METI/経済産業省 人的資本経営)

- 【注4】一般社団法人今帰仁村観光協会|【公式】ホームページ

- 【注5】株式会社さとゆめ | Local Business Incubator ~人を起点として、地域に事業を生み出す会社~

- 【注6】ウェルビーイングとは、個人や社会が経験するポジティブな状態。生活の質と、意味と目的を持って世界に貢献する人々や社会の能力を包含。(出典:World Health Organization)

バックナンバー

- 001「今年で30歳のRびんを知ってワクワク」

- 002「「私は子どもを産まないほうが良いのでしょうか」という問いへの答えに近づくために考えたこと。」

- 003「深呼吸する時間、つくりませんか?~地域と人ともに歩む今帰仁(なきじん)ウェルネスプログラム~」

- 004「サステナビリティってなに?」

【PR】

フッターメニュー

エコナビについて

サイトポリシー

募集・お問い合わせ

Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.